1980年,深圳經濟特區成立了。

當時,這片小小的漁村百廢待興。一切都充滿生機,但一切也都未有根基。

上世紀八九十年代,深圳雖然有心將集成電路作為戰略方向,但半導體企業并沒有形成一個成型的產業鏈條。

在一次公開采訪中,南方科技大學教授周生明回憶道,1996年到2000年左右,不少晶圓代工廠國內在建的產線項目和深圳有過接觸,但由于深圳用地緊張、人力水電較貴、以及最主要的認識不足等問題,最終都沒有在深圳落地。

直到2000年,深圳集設計、制造與檢測、封裝于一體的企業,基本可以說只有深愛半導體;做芯片封測的規模企業,只有深圳賽意法微電子公司稱得上有規模。彼時,華為、中興等芯片設計公司尚在成長。

“那時候,真的很難。”在接受時代財經采訪時,深圳市半導體行業協會秘書長常軍鋒只說了這樣一句話。

但如今,深圳已經是一個以產業鏈完備、集成電路設計見長,與消費電子高度關聯的半導體科創之城。

45年間,深圳是如何從無到有,又是如何在競爭中拔得頭籌?

答案,就隱藏在幾個關鍵轉折里。

常軍鋒指出,深圳半導體產業的發展,踩中了幾個重要的節點:從千禧年間獲評集成電路設計產業基地,到2010年后受華強北消費電子需求帶動,再到2018年后頂著國際制裁的壓力補齊產業鏈……深圳總能在關鍵時刻,把挑戰變成機遇。

萌芽

在深圳半導體產業的萌芽階段,政策引導成為推動集成電路設計產業起步的關鍵力量。

2000年6月,國務院發布《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》,鼓勵各地發展集成電路設計。

次年,國家科技部批準在深圳高新區設立國家集成電路設計深圳產業化基地,深圳成為繼北京、上海、西安、無錫、杭州、成都基地之后,第七個集成電路設計產業化基地。

在千禧年后一系列政策的推動下,一大批半導體企業開始在深圳涌現。

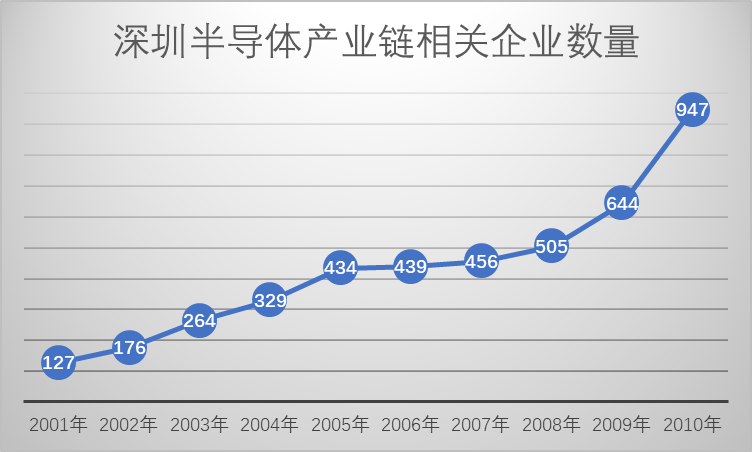

企查查數據顯示,2001年,深圳市注冊半導體產業鏈企業數首次破百,截至 2010年,這個數字翻了8倍多。

(圖:2001-2010年深圳半導體產業鏈相關企業數量 數據來源:企查查)

(圖:2001-2010年深圳半導體產業鏈相關企業數量 數據來源:企查查)

市場端也在發生變化。從90年代到千禧年初,華強北路逐漸發展為一個巨大的電子交易市場,深圳也成為亞太區域電子元器件交易最為活躍的地區。

對于深圳而言,那個時候的華強北,是這些創業故事里的宇宙中心。

1993年,一直在中電十所工作的張帆做了一個在當時驚人又尋常的決定,遠赴深圳,進入一家芯片廠商。2002年,他又決定自己創業,成立匯頂科技(603160.SH),切入點是民用固定電話的芯片。

1996年,高中畢業生蔡華波從江西九江來到了深圳,在一家電子公司做起了業務員。在和電阻、電容、二極管、三極管等分立元器件打交道幾年后,他看到了背后蘊藏的機遇,在1999年成立了自己的公司——江波龍(301308.SZ)。如今,這家公司的市值已經超過了400億元。

爆發

來到深圳的年輕人,或多或少都受到了當時“下海潮”的影響。

但他們的航路上也并非沒有風浪。

張帆的匯頂科技在2005年遇到了瓶頸。隨著國內固話業務下降,電話芯片的生意不再好做,轉型成為了生存必需。

在訂單銳減和人才流失中熬了3年,2007年,匯頂科技等來了iPhone發布。這個劃時代的觸屏手機采用的多點電容觸控技術讓匯頂看到了希望,匯頂科技開始轉向為手機提供相關芯片產品。而后,隨著智能機市場逐漸開始向低價位滲透,相關產業鏈迎來成熟爆發期,匯頂的業務也隨之起飛。

在后來的一次公開講話中,張帆這樣概括自己當年的選擇:“順應歷史的潮流是非常重要的。”他說,“只要代表了未來發展的趨勢,就一定會為你的人生道路提供便利。”

匯頂科技的故事,是深圳當時諸多芯片設計廠商的縮影。消費電子的需求,給整個半導體行業一個巨大的加速度。

“2010年之后,MP3、MP4、手機、電視等家用電子產品需求上漲,深圳憑借消費電子產業聚集優勢,帶動相關半導體企業在本地及周邊快速發展。”常軍鋒提到,由于消費類集成電路以價格為導向,國產產品價格遠低于國外,加速了消費類集成電路設計的國產替代進程。

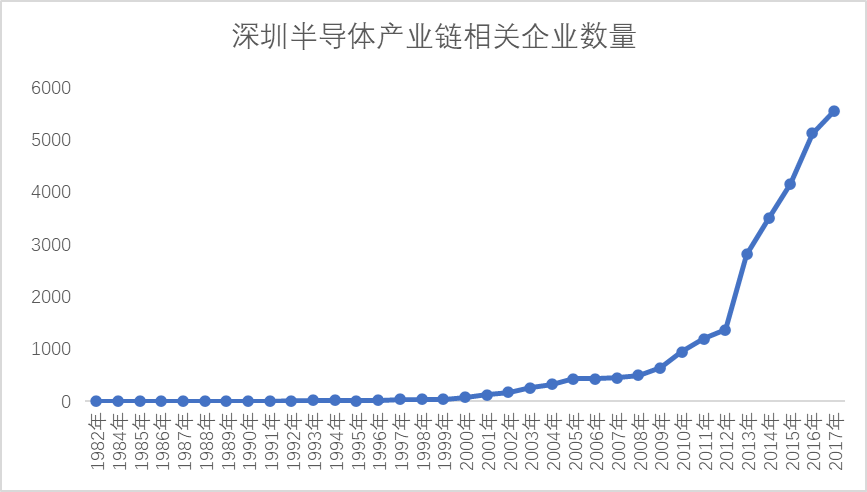

(圖:1982-2017年深圳半導體產業鏈相關企業數量 數據來源:企查查)

(圖:1982-2017年深圳半導體產業鏈相關企業數量 數據來源:企查查)

深圳半導體產業鏈企業數量,也在那段時間之后走出一個陡峭的增長曲線。從2010年的1000家,到2013年突破2000家,再到2014年、2015年、2016年,連續突破3000、4000、5000家。

常軍鋒提到,在2010年之后,深圳集成電路設計業規模連續多年排名全國第一,涌現出華為海思和中興微(通信類大芯片)、比亞迪(車規級芯片;股票代碼:002594.SZ)、紫光同創(FPGA)、紫光國微(軍工;股票代碼:002049.SZ)、匯頂科技(觸控)、朗科科技(U盤;股票代碼:300042.SZ)、力合微(電力物聯網通信;股票代碼:688589.SH)、芯海科技(全信號鏈芯片設計;股票代碼:688595.SH)等優秀企業。

補鏈

2014年,一個震動整個半導體產業的政策發布了。

為推動集成電路產業加快發展,工業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部等部門編制了《國家集成電路產業發展推進綱要》(以下簡稱“《綱要》”)。在眾多舉措中,設立國家產業投資基金這一條直接改變了許多半導體企業的命運。

2014年9月,國家集成電路產業投資基金(以下簡稱“大基金”)正式設立,投資總規模約1387億元,重點投資于集成電路芯片制造業,兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業鏈環節。

《綱要》將深圳列為重點布局區域,深圳也開始嘗試在芯片設計之外尋求更多增長空間。

同年12月,中芯國際宣布其在深圳的8英寸晶圓廠正式投產,這是中芯國際在華南地區第一條投入使用的8英寸生產線。根據當時的計劃,中芯深圳廠2014年年底前將會達到每月1萬片的裝機產能,在2015年達到每月2萬片,全部產能規劃為每月4萬片。

但行業發展仍有隱憂。

常軍鋒告訴時代財經,當時,雖然有大基金加碼,但半導體處在“外熱內冷”的市場狀態中。“社會資金對半導體行業依然相當謹慎。”他表示。

“2018年-2020年中美貿易摩擦期間,深圳市開始重點支持集成電路全產業鏈發展布局。”常軍鋒表示。

行業積累疊加國產化浪潮驅動,讓深圳半導體產業發展走上了一個新的臺階。

2019年5月,在華為被美國政府列入制裁名單之后,時任華為海思總裁的何庭波第一時間向員工宣布,過去十幾年為公司生存打造的芯片“備胎”全部轉正。此舉確保了華為大部分產品的連續供應和戰略安全。

2021年-2022年,深圳國資委下屬的深圳市重大產業投資集團(以下簡稱“深重投”)先后投資了鵬芯微、鵬新旭、昇維旭?等幾家公司,瞄準晶圓代工等領域發力。

鵬芯微成立于2021年6月,公司提供多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務,致力于滿足汽車電子、新能源、圖像傳感、智慧家庭、可穿戴設備等市場日益增長的芯片產能需求。

鵬新旭成立于2022年3月,聚焦于40nm/28nm的成熟邏輯工藝晶圓代工。深重投官網表示,其為全球客戶提供晶圓制造代工服務,優先滿足粵港澳大灣區系統及芯片設計公司不斷增長的流片及產能需求。

成立于2022年4月的昇維旭?專注研發通用存儲產品,公司專注于利基型新型存儲芯片的研發、設計與生產,面向可穿戴設備、汽車電子、機頂盒等應用場景。

在2021年,深重投還投了一家半導體設備廠商——新凱來。公司定位為半導體裝備及零部件研發制造商,旨在解決高端芯片制造設備的國產化難題。2025年3月26日,新凱來在SEMICON China 2025展會上首次公開亮相,發布31款設備,成為這次展會的焦點,甚至獲得了“中國阿斯麥”的業界稱號。

歷經45年風雨,如今的深圳半導體行業已經成長出設計-制造-應用的完善鏈條。

2022年,深圳發布《深圳市培育發展半導體與集成電路產業集群行動計劃(2022-2025年)》,提出“到2025年產業營收突破2500億元”的目標。截至2024年底,深圳市半導體與集成電路產業營收達2839.6億元,提前一年超額完成預設目標。

2025年7月,深圳市出臺《關于促進半導體與集成電路產業高質量發展的若干措施》,并設立總規模50億元的“賽米產業私募基金”,以“政策+資本”組合拳,支持產業全鏈條優化提質。

企查查數據顯示,近十年來,深圳半導體產業鏈相關企業年注冊量整體呈上升趨勢。截至2025年8月18日,深圳半導體產業鏈相關企業現存量達7.72萬家,占廣東省的53.36%,全國的21.95%。今年前7月注冊量達4269家,同比增長39.46%。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號