文博時空 作者:唐浩瑩 嘉靖三十九年,王世貞之父王忬(1507~1560)因戰事失利,受嚴嵩構陷而死。自此,諸士多避而遠之,唯恐被嚴黨惦記。當王世貞于寒冬時節攜弟扶喪南歸,經運河路過濟寧時,卻遙見李攀龍自白雪樓單騎長驅四百里,前來吊唁摯友父喪:“真凜凜有古人之壯節!”

父親的離世成為王世貞人生道路上關鍵的轉折點。回看他一生,文學成就斐然,李攀龍故后,他“獨操柄二十年”,卻在政治上接連遭受牽連。他在亦仕亦隱之間徘徊,晚年在《鄖陽偶成》中寫道:“驟作中年身,都無快心事。不知筋與骨,何處將衰至。”

豪門貴子,朗朗少年

嘉靖五年(1526),王世貞出生于太倉王氏,是山東瑯琊王氏的旁支。西晉時期政局紛亂,瑯琊王氏在衣冠南渡后依舊是江左世家大族,甚至構筑了“王與馬,共天下”的局面。到了南宋時期,瑯琊王氏的后人王縉擔任司諫。至元朝,王縉的五氏孫王夢聲到昆山擔任學正,成為瑯琊王氏昆山分支的起點。王夢聲子嗣眾多,分為東西兩族,西族留在昆山,東族則遷至太倉,王世貞便是東族后裔。

王世貞畫像

當時,王夢聲的后人并沒有步入仕途,直到王世貞的高祖王琳封贈南京兵部右侍郎,王世貞的祖父王倬考取進士,王氏家族才開始慢慢進入仕途,重新像先輩那般追求功名。連續幾代人在朝為官,到王世貞出生時,王氏已經稱得上是簪纓世家了。

王世貞十歲時,父親王忬因為丁憂沒有參加會試,在家中閑居,于是將很多精力用在了兒子的學業上。這年,王世貞有了開蒙恩師姜周負責教授其句讀,而后父親請來嘉靖十六年的舉人陸邦敦教習《周易》,一年后又請來周道光傳授科舉考試的文章寫作。在如此優越的環境中成長起來的王世貞,少年時期便博覽群書,開博志趣,積淀了豐富的知識底蘊。

他在《讀書后》中有一段回憶:余十四歲,從大人所得《王文成公集》,讀之而晝夜不釋卷,至廢寢食,其愛之出于三蘇之上。王世貞喜歡談論歷史和國家大事,也有做官報國的理想,只不過受吳中地區偏僻的限制,其見識依舊有限。

除了殷實的家境,王世貞自幼還聰慧過人。據《明史·王世貞傳》記載:其“生有異稟,書過目,終身不忘。”十五歲時,老師駱行簡分韻教學生們作詩,王世貞分得一個“漠”字,當即出口成詩:“少年醉舞洛陽街,將軍血戰黃沙漠。”駱行簡對此十分驚奇,當時就稱贊他說:“你異日必將以文鳴世。”駱行簡的褒揚給了王世貞極大的信心和鼓舞。

有真我而后有真詩

嘉靖二十六年(1547),王世貞考中進士,后留京任職,自此開始了長達十年的京師生活。正是在這一階段,他真正登上了文壇,并嶄露頭角。?

剛入京師時,王世貞是懷有政治抱負的,然而多年后卻自敘道:“弱冠舉進士京師,且十載,所目睹乃大謬不然者。”他雖然為人正直,但在官場屢屢受挫,與當時朝中權臣夏言、陸炳、嚴嵩等人都產生過激烈的沖突。

嘉靖二十七年(1548),王世貞擔任刑部主事。不久,他因查案過于剛直、不懂得朝廷變通之道,惹怒了權傾一時的左都督陸炳。幸好有內閣的徐階從中周旋,王世貞才免于一難。不曾想,此后在官場上愈發困難。

現實官場的種種情形,讓王世貞逐漸失去了勃勃的政治追求。不能再立德立功,他便轉而選擇立言,投身于復古運動之中。

在他文學復古思想的形成中,有一個人物起著關鍵性的作用,那就是有著“狂生”之稱的李攀龍。

王世貞擔任刑部主事時,通過李先芳的介紹結識了李攀龍。兩人志趣相投,結識后形影不離,經常在一起談論詩文之道,他們都認同文章創作是立言,是追求不朽之業的盛舉,而要創作好的文章,就要回歸到詩文文體本身。王世貞從前對古文辭和復古文學的萌芽終于在這里得以扎根生長。

嘉靖二十九年(1550)左右,王世貞和李攀龍、謝榛、徐中行、梁有譽、宗臣、吳國倫六人結盟,文學史上著名的“后七子”由此誕生,他們承續李夢陽和何景明引領的“前七子”,再次倡導文學復古運動。

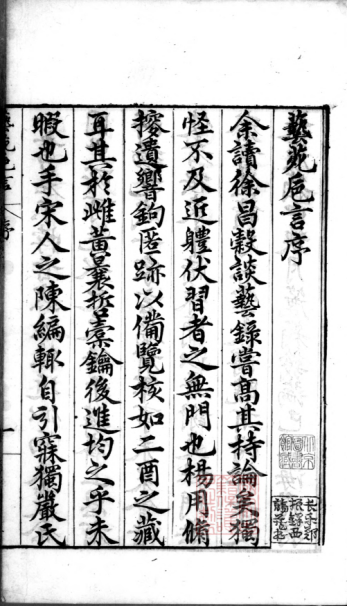

在李攀龍的影響下,王世貞對復古的內涵有了更深刻的理解,他撰寫《藝苑卮言》,很大程度上受到了李攀龍的啟發。?

王世貞《藝苑卮言》

在《藝苑卮言》中,王世貞堅持“文必秦漢,詩必盛唐”的基本觀點。因為宣揚復古理論,他被塑造成了一個復古鼓吹者。在人們的印象中,“文學復古”往往有失真情實感,偏于陳腐守舊,是一個帶有貶義色彩的詞匯。

不過,王世貞在撰寫《藝苑卮言》時,并非照搬前人之言,一味強調復古。對于李攀龍一味的復古之作,以及其奉行“秦、漢以后無文矣”的理念,王世貞說道:“吾歸不能持于鱗言示人,即示人,而讀者不能句,若爰居之駭鐘鼓,未有卒其亂者。”他認為對復古的認識越深,就越有助于對真性情文學的回歸。

在論及文與情的關系時,王世貞引用《世說新語》中庾子嵩與其侄對話的例子,指出作文之關鍵是一種“有意無意之間”的情感抒發。

王世貞倡導并踐行“真情”論,并非空谷來風,而是有著文脈源泉和依據的。如先前李夢陽提出“真詩乃在民間”,何景明反對“刻意古范,鑄形宿鏌而獨守尺寸”,認為詩歌創作是“性情之發”。在這種文化環境中,他順勢提出了“有真我而后有真詩”。

王世貞認為,只有當詩人能夠真實地表達自己的情感和思想時,才能創作出真正的詩歌,“有真我而后有真詩”的理念在他的詩作中也多有體現。

他在《偶成》中寫道:“偶成一笑便相忘,世事何須苦較量。白發漸多心漸懶,此生只合住山房。”亦在《感懷》中寫道:“少年負氣走天涯,老去方知世路賒。回首江湖多白發,幾人歸得舊時家。”這些作品以真情為基,以個性為魂,擺脫了復古的束縛,體現了王世貞深刻的情感和獨特的魅力。

天地之間無非史而已?

明代前期,受八股取士和程朱理學的影響,史學思想有些僵化教條。到了明中后期,王朝統治力量不斷削弱、政治日益腐敗,社會經濟文化卻呈現出空前的繁榮,各種思想異彩紛呈,私人修史也隨之活躍起來。眾多士人參與到史學編撰中,名家輩出,其中尤以王世貞的史學成就最為突出。回看這些成就,就會發現與他的親身經歷密不可分。

明中期,嘉靖皇帝幾十年不曾上朝,潛心修道煉丹,首輔的權利得到極度膨脹,誕生出了嚴嵩、嚴世蕃這對無論是正史還是戲曲野史上都極負盛名的權臣父子。

嚴嵩當政時,聽聞王世貞負有才名,有心結交。他多次派人前去溝通,卻得不到回應,王世貞高傲的姿態讓嚴嵩心懷芥蒂。不但王世貞如此,其父王忬也對嚴黨表現出不屑一顧的態度,加之此前有軍功在身,風頭極盛,招致了嚴嵩的不滿。除此之外,王世貞與嚴嵩父子的政敵楊繼盛彈惺惺相惜,在楊繼勝有難時多次為他說情,這樣膽大冒險的舉動進一步加重了王世貞與嚴嵩父子的對立程度。

嘉靖三十五年(1556),韃靼兵進攻遼東地帶,王忬因抗敵不力讓嚴嵩父子得到了報復的機會。嚴嵩趁此時暗中授意黨羽上疏彈劾,在嘉靖三十八年(1559)將王忬送入了監獄。先前王忬因多次戰事失利早已失去嘉靖皇帝的信任,現在又有嚴嵩在背后挑唆,楊繼盛一家遭遇過的種種劫難盡數落到了王世貞頭上。最終,王忬被判死罪。

“震蕩摧裂之余,此心己灰久矣。”父親的離世,對王世貞來說無疑是人生中遭受過的最大打擊。

據鄭仲夔記載:“王中丞(王忬)為相嵩父子所害。(嚴)世蕃伏誅,人爭取其肉。瑯瑯(王世貞)乃以百金買其肘,祭之。”

盡管王世貞對嚴嵩父子萬分憎恨,但限于自身實力弱小不足以為父復仇,他便將這種恨意寫進了他的史學作品之中。

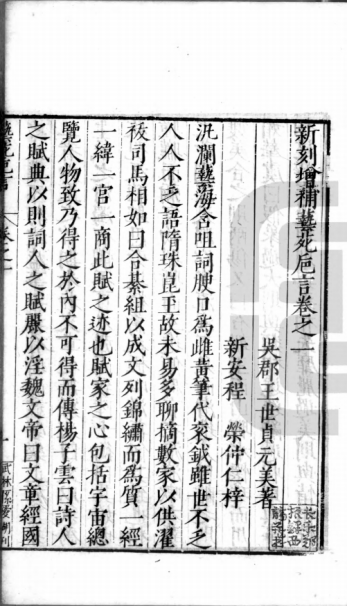

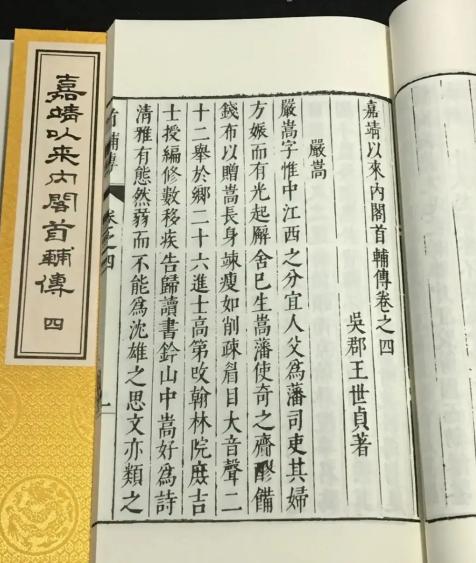

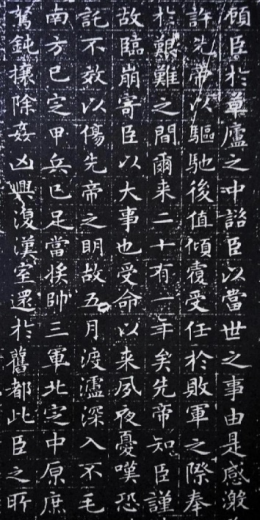

在《嘉靖以來內閣首輔傳》中,王世貞對嚴嵩的生平事跡、政治行徑等進行了詳細的記載。其中多處使用“嵩懼”“嵩恚甚”“嵩不快”“嵩怒嫚罵”等文字,刻畫嚴嵩陰險、殘暴、貪婪的性格特點,揭露其專權納賄、禍國殃民的種種行為。

王世貞《嘉靖以來內閣首輔傳》

王世貞先后共撰寫五篇《嚴嵩傳》,分別以不同的情感模式表達了對嚴嵩父子的痛恨之情。《袁江流鈐山岡當廬江小婦行》寫在嚴嵩敗后,王世貞用“瘦若鸛雀立,步則鶴昂藏。朱蛇戢其冠,光彩爛縱橫。”描寫嚴嵩形貌,實則以擬“雞冠蛇”的“誅心”之筆寫嚴嵩心術的陰毒險惡。他采用諷刺手法:“為子能負父,為臣能負君。遺臭污金石,所得皆浮云!”甚至還使用詛咒謾罵之語:“以此稱無負,不如一婁豬!”“以此稱無負,不如一羖!”“以此稱無負,不如鞲中鶻!”“以此稱無負,不如鼠在廁!”以消除嚴嵩在精神文化領域的影響。

當代著名文學家朱東潤也說:“世貞作此詩,亦所以泄私憤。”

歷史上,記載王世貞與嚴嵩交惡的史料眾多,從王世貞個人敘事、民間敘事,最后演變成《明史》等官方話語的集體記憶、國家敘事。

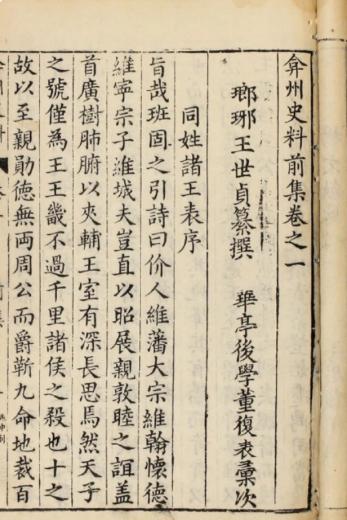

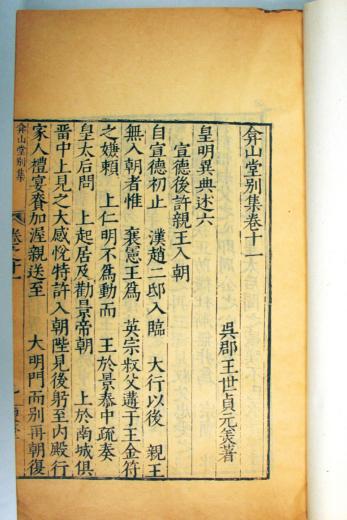

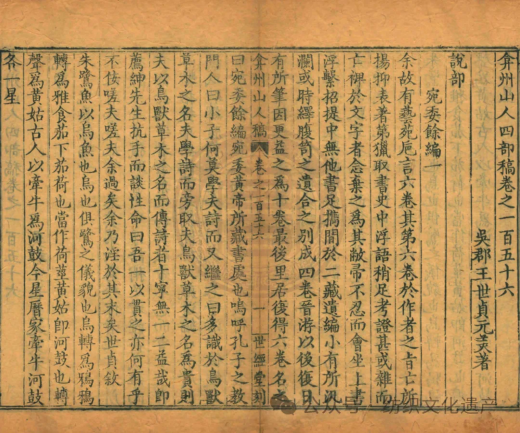

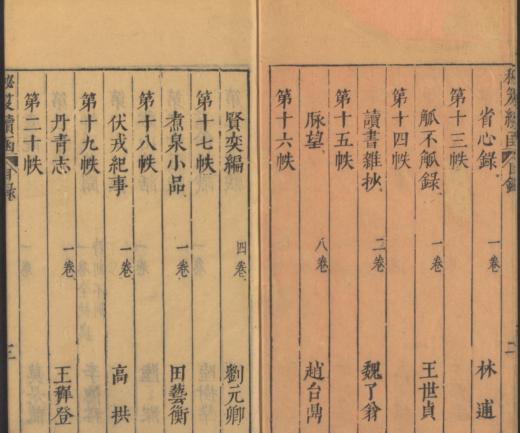

其實,王世貞自少年便立志寫一部《明史》。他認為“天地間無非史而已”,在國史、家史、野史三史合一的史體觀指導下,長期從事史料的收集撰述,其編撰的《弇州史料》、《弇山堂別集》、《弇州山人四部稿》、《觚不觚錄》等都是重要的明史著作。

《弇州史料》明代董復表編史料匯編

《弇山堂別集》明萬歷十八年金陵刻本

《弇州山人四部稿》世經堂刊本·天津圖書館藏

《觚不觚錄》明萬歷年間刻本·哈佛大學燕京圖書館藏

王世貞不僅借由他的史家之筆,報得父仇,也借由他的史家之筆,擬盡世間繁華。

吾腕有鬼,吾眼有筆

作為明中后期的文壇領袖,王世貞在文學和史學方面引領著時代潮流。然而,在書法史上,他卻不以善書聞名。明朝的詹景鳳在《詹氏小辨》中說道:“元美雖不以字名,顧吳中之書家,唯元美一人知古法。”

王世貞在《藝苑卮言》中評價自己的書法:“吾王氏墨池一派,為烏衣馬糞奪盡,今遂奄然,庶幾可望者,吾季耳。吾眼中有筆,故不敢不任識書,腕中有鬼,故不任書。”他認為自己的字寫得不好,但又喜好談論書法,因為怕別人詬病自己寫不好還廢話,所以提前招了:我眼力沒問題,但手腕有鬼搗亂!

一句“腕中有鬼”,可知王世貞對自己的書法評價不高。

其實,這是他自謙的一種說法罷了。

在《淳化閣帖十跋·第二卷》中,王世貞說:“書法至魏晉極矣,縱復贗者、臨幕者,三四刻石狄足壓倒余子。詩一涉建安,文一涉西京便是無塵世風。吾于書亦云。”

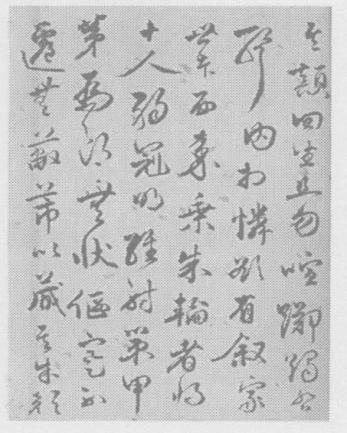

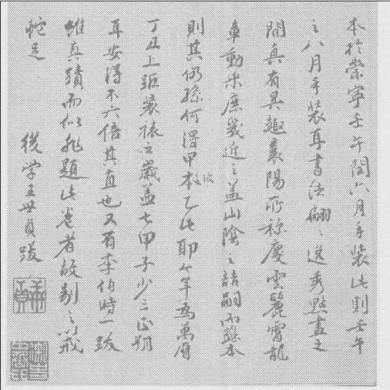

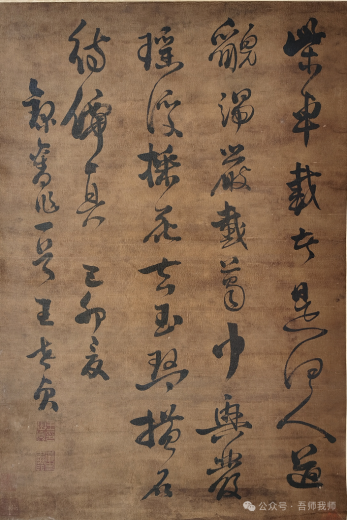

他33歲時創作的行草《樂府詩冊》明顯師法魏晉二王一派書風,用筆節奏鮮明,字與字之間牽絲映帶宛如行云流水,有時戛然而止,藏鋒不露痕跡,有時又筆斷意連,用筆靈便,極富變化。

王世貞《樂府詩冊》

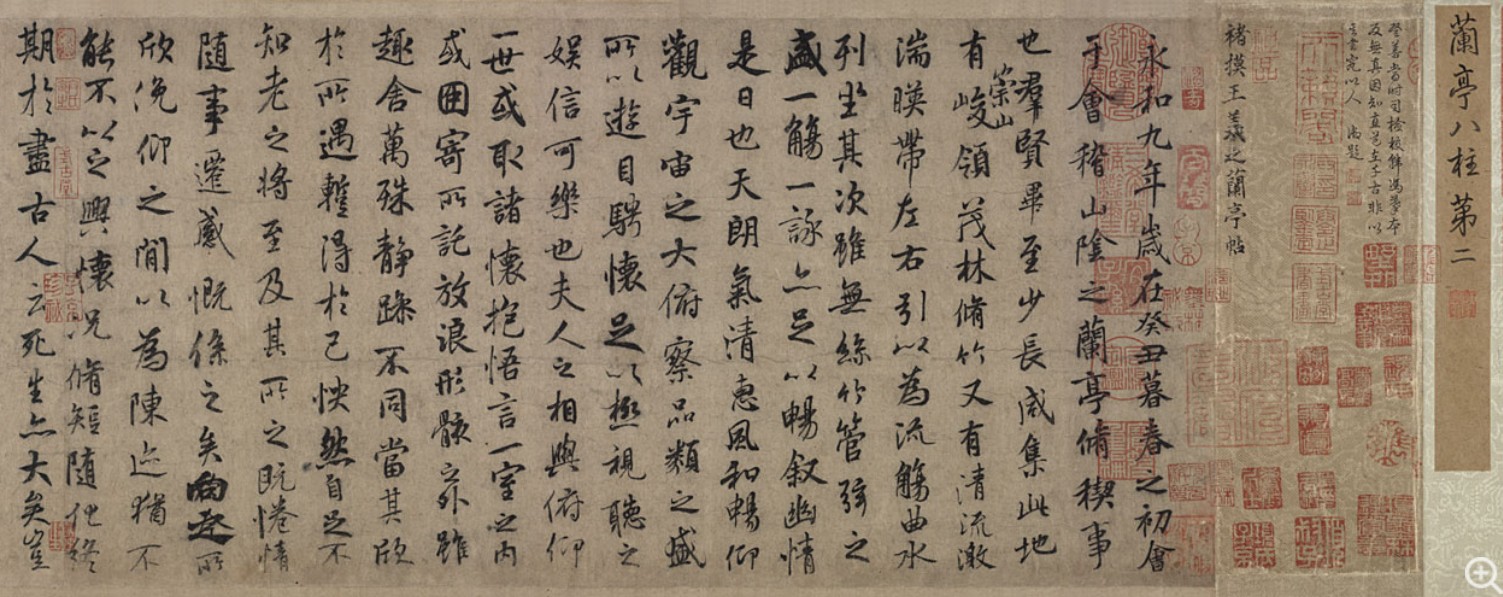

在書法取法上,王世貞最推崇王羲之,其書法中有許多筆畫是學習王羲之蘭亭序的寫法,“撇”和“捺”的寫法較為典型,這點從他52歲時書寫的《跋褚河南臨蘭亭絹本真跡》中便可以窺見。

王世貞《跋褚河南臨蘭亭絹本真跡》?

在書法史上,王世貞留下了許多佳作。?

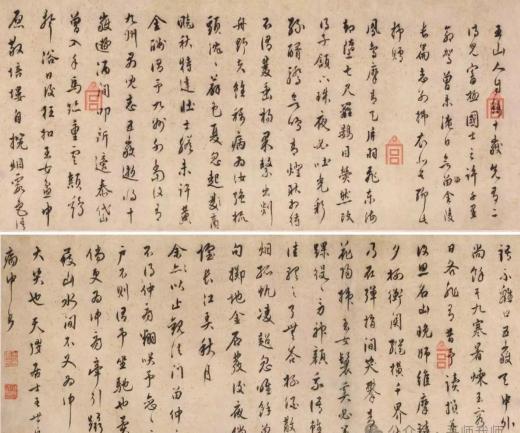

如《贈王十岳詩卷》中運筆凝練,骨力內涵,方圓并濟,豪放中見沉著,遒勁中見婉秀。

王世貞《贈王十岳詩卷》

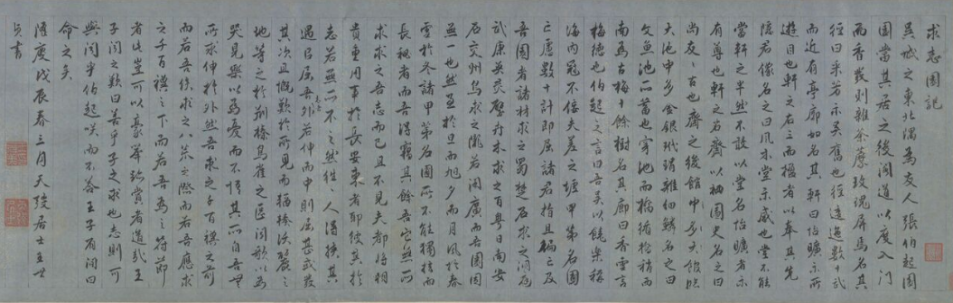

再如《求志園記》中筆法追求古雅,不師唐代以后的人。

王世貞《求志園記》?

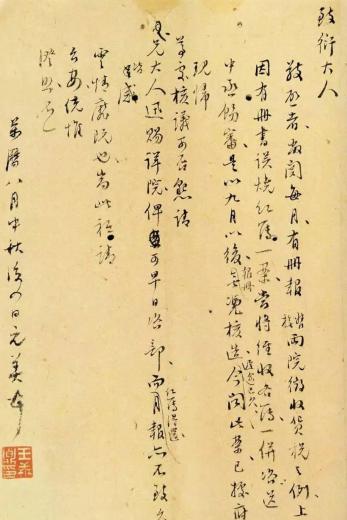

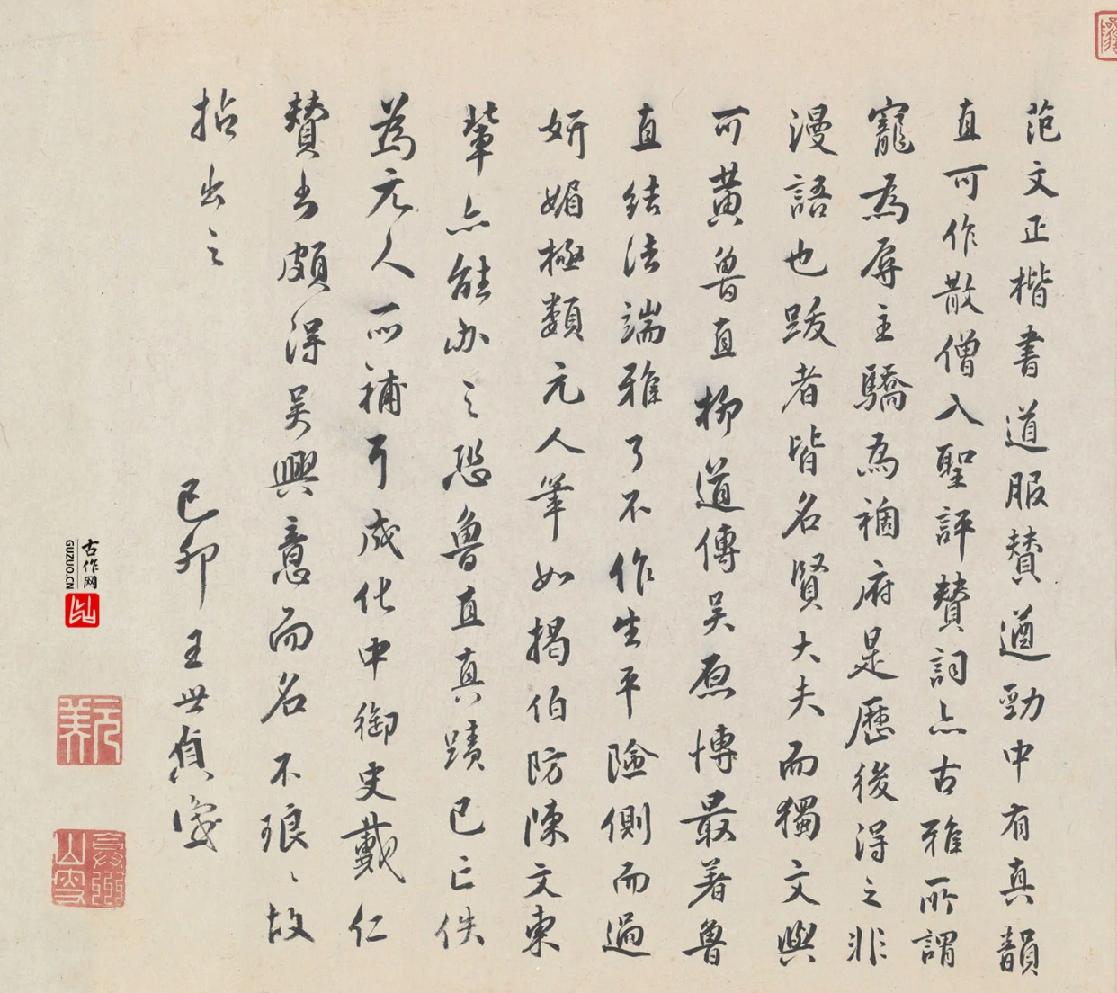

此外,王世貞的書法作品還有《弇州山人尺牘》、《七言詩》、《跋范仲淹道服贊》等等。

王世貞《弇州山人尺牘》

王世貞《七言詩》

王世貞《跋范仲淹道服贊》

一句“眼中有筆”,則表明王世貞對自己的書法批評水平相當自信。

明人有曰:“世貞書學雖非當家,而議論翩翩,筆法古雅。”“古雅”二字,正是王世貞平常論書的標準之一。

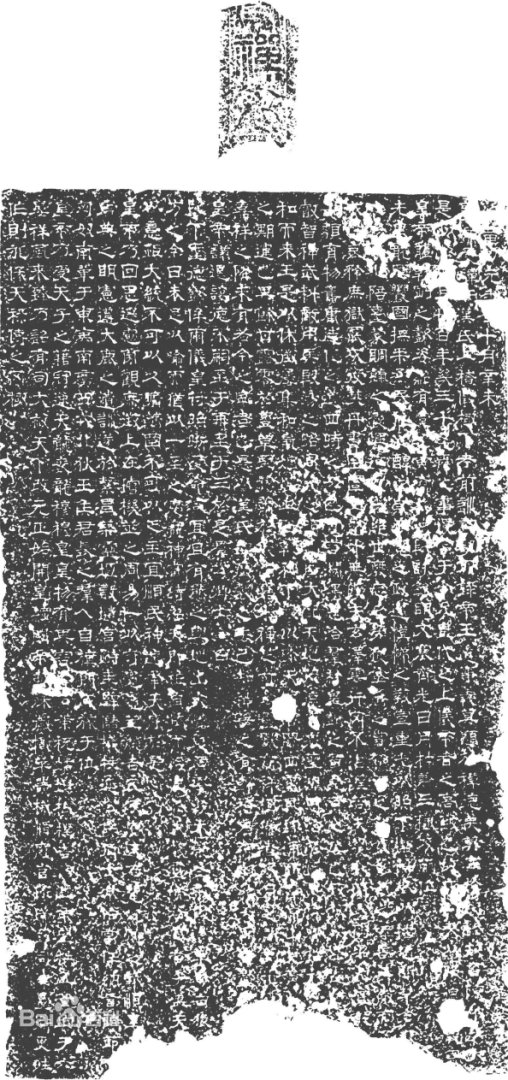

在《墨刻跋·受禪碑》中,王世貞提到鐘繇的《受禪碑》,稱贊其“字多磨刓,然其存者古雅遒美,自是鐘鼎間物”。鐘繇的書法即使歷經磨損,依然展現出古樸典雅之美,這種美是后世難以企及的。

鐘繇《受禪碑》

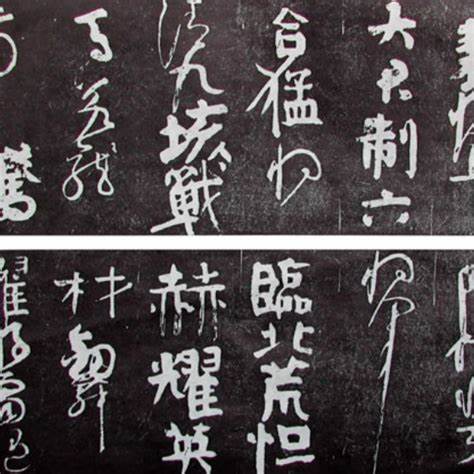

對于顏真卿的《送裴將軍詩》,王世貞稱贊其“筆勢雄強勁逸,有一掣萬鈞之力,拙古處幾若不可識”。他認為顏真卿的書法不僅雄強有力,而且古樸,這種風格正是王世貞所推崇的“古雅”境界。?

顏真卿《送裴將軍詩》

喜好收藏,涉獵廣泛

明中期以后,江南地區經濟繁榮,文化發達,私人收藏風氣十分濃厚,上至達官顯宦、豪門富戶,下至文人士子、商人和普通百姓,大都喜好收藏。其中,蘇州地區的收藏家更是大批涌現,王世貞便是嘉靖后期至萬歷時期聞名于世的大收藏家之一。

對于自己的收藏,王世貞曾在《弇山堂別集》中有提到:“王子弱冠登朝,即好訪問朝家故典與閥閱琬琰之詳,蓋三十年如一日矣。晚而從故相徐公所得盡窺金匱石室之藏,竊亦欲藉薜蘿之曰,一從事于龍門、蘭臺遺響,庶幾昭代之盛,不至態態爾。”可謂無所不涉。

據史料記載,王世貞早在青少年時期就已經涉足書畫鑒藏這一領域。

嘉靖二十三年(1544)春,十九歲的王世貞在京師春闈中落第,回到吳中后郁郁寡歡。偶然的機會,他和吳中耆老、聞名遐邇的書畫巨擘文征明有了一次書畫鑒藏的活動。文征明在一則題跋中提到:“嘉靖甲辰(1554)春日,偶過元美齋頭,出示唐人墨跡,精絕可愛,不勝景仰。復以佳紙索《前后出師表》。余何敢望古人哉?勉為書此,以魚目混夜光,覺我形穢多矣!征明時年七十有五。”

文征明《前后出師表》

嘉靖三十九年(1560),父親王忬的遇害,給王世貞造成了沉重的打擊,其仕途之路和人生觀也由此發生了極大的轉變。他逐漸對為官失去興趣,選擇了亦仕亦隱、出世入世的生活,把大量的時間用在了鑒藏和交游上。

王世貞書畫鑒藏的目的不是為了儲存書畫作品的經濟價值,而是為了審美鑒賞。他甚至把個人得失置度外,僅僅為了作品能夠存在于世而收藏。?

在《題張復畫二十景》中,王世貞道出了自己書畫鑒藏的更深層次目的:“楊公伯謙游藝之好比余更深,固因割以貽之,倘于機務小暇時,間一展玩,庶幾夔龍席間不盡荒萁穎色耳,公其以為如何。留余山房時一展玩以當臥游。”那就是文人士大夫的游藝之好。

在其書畫藏品中,僅題跋過的數量就多達五百余件,其藏品明代以前與明代的收藏大約各半。這些藏品主要通過以下三種途徑獲得。?

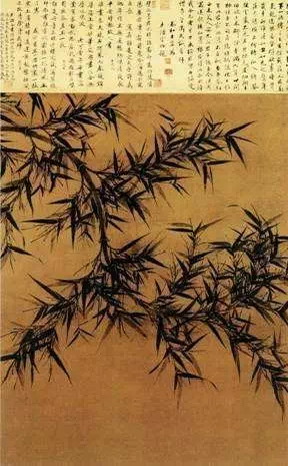

首先,購買搜求。王世貞曾在酒肆中購得王履的《華山圖》以及文同的《墨竹圖》。一些破落子弟因生計困難,會將家藏書畫主動兜售給他,還有人因情面關系將畫作典質給他。在購買過程中,他還會詳細記錄價格,如《傳唐褚遂良摹王羲之行書〈蘭亭序〉》的購價高達“百三十金”。

王履《華山圖》

文同《墨竹圖》

《傳唐褚遂良摹王羲之行書<蘭亭序>》故宮博物院藏

其次,交換受贈。王世貞作為當時著名的文人雅士,吸引了眾多布衣文人和后學晚生前來拜訪,書畫雅玩成為交往中的常見禮物。一些士紳耆宿去世后,其子孫也會將家藏書畫贈予王世貞,希望他為其亡親撰寫墓志銘。

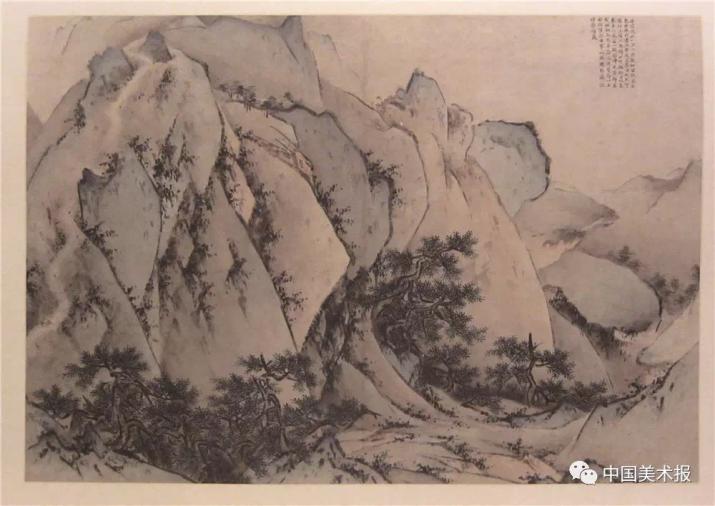

最后,交游求索。王世貞與當時的書畫家交往密切,許多作品是通過直接交游獲得的。嘉靖三十二年(1553),王世貞為躲避海寇,奉母親之命遠赴吳中,順便拜訪了時年已經84歲的文徵明,文徵明特以書畫相贈;隆慶六年(1572),王世貞至洞庭湖,邀陸治同游并贈詩文,次年5月陸治回訪王世貞,特根據詩意畫《游洞庭詩畫冊》十六幀贈王世貞,后來又贈《臨王履華山圖冊》等。?

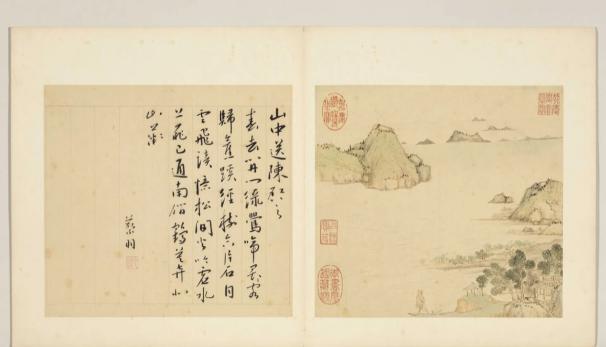

陸治《游洞庭詩畫冊》

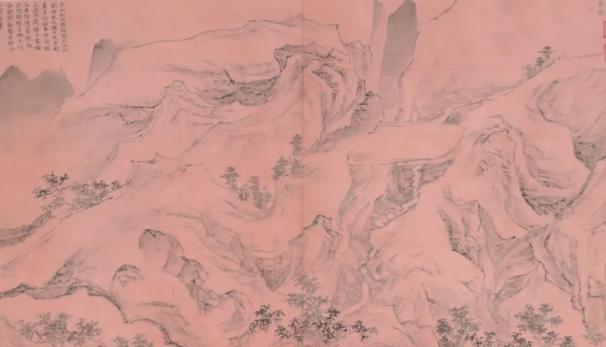

陸治《臨王履華山圖冊》

王世貞認為書畫是一種“無聲之詩”、“無文之史”,他試圖通過自己以及其他書畫鑒藏家們的努力,將文人茶余酒后的把玩之物,發掘出能夠具有“夫畫之用”的功能和意義。

除了書畫之外,王世貞還收藏古籍、陶瓷、緙繡及各類珍玩。

謝肇淛《五雜俎》說:“王元美先生藏書最富,二典之外,尚有三萬馀卷。其他,即墓銘、朝報、積之如山”。王世貞所藏書多宋槧精本,歷史上的秘籍版本也達三千多卷,如《周易》、《禮經》、《三國志》、《唐書》、《漢書》等都是他收藏的對象。

文人雅集,詩酒風流?

王世貞22歲考中進士,65歲退休還鄉,43年官宦生涯,真正實職不足22年,半數時間閑云野鶴。

嘉靖四十三年(1564),父喪服除后,王世貞在家鄉太倉的住處旁建了一座園林,取名“離薋園”,即政途險惡,不如遠離的意思。“離薋”之名取自屈原《離騷》中“薋菉葹以盈室兮,判獨難而不服”一句,王世貞是想借《離騷》的幽怨寄托家難過后難以釋懷的憤懣之情。

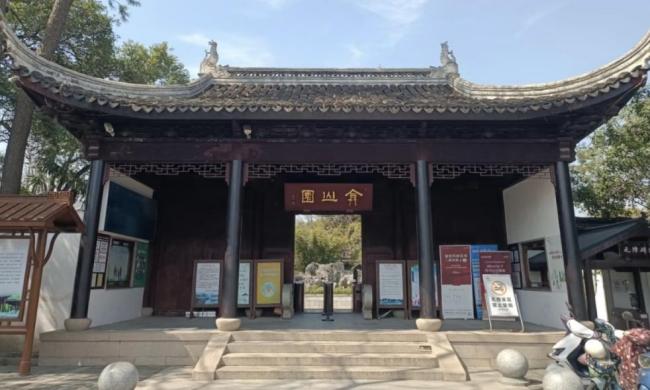

由于離薋園靠近縣衙,不勝聒噪,后來王世貞又在隆福寺西尋到一塊耕地,建了另一座園林,名為“小袛林”,又名“小祗園”或“弇山園”。

弇山園

這座私家園林本來是不對外界開放的。然而,隨著弇山園的落成以及名氣的大增,不少游客受到王世貞造園思想的吸引慕名前來拜訪。

經過深思熟慮,王世貞決定“不復拒游者”,弇山園便成為他居吳中,宴飲友人,進行詩書畫藝交游的重要場所。

《明史》中描述了其門庭盛況:“天下學士大夫以及山人詞客、衲子羽流,莫不奔走宇下,受其品題。”?

按照個人身份地位以及與王世貞的親疏關系,可以將參與交游文士分為幾種不同的類型:其一,身份不高,借王世貞的文壇地位,求取傳記、詩文以抬高自身的文人。例如陸治、錢穀和一些落魄文人,他們多以書畫相贈或向王世貞吐露心聲,來獲得王世貞以詩文、傳記相贈的機會;其二,仰慕王世貞的文名,將弇山園視作文化意義上的圣地的文人,他們的交游多以詩文唱和為主;其三,以李攀龍、吳國倫、張鳳翼、俞允文等為代表,與王世貞相識多年的舊友。

弇山園中的交游,多以詩文唱和、書畫品鑒,以及書法、繪畫的創作為主,也包括各類園中碑刻、牌匾的命名與書寫,并且參與之人大多是王世貞的摯友。

因汪道昆(明代文學家,初字玉卿,后改字伯玉,擅詩詞雜劇)入住弇山園,王世貞便將“西來閣”改為“來玉閣”。他試圖將抽象的交游以真實的藝術表達固定在弇山園之中,將泛舟游園、詩文唱酬、宴飲雅集、書畫鑒藏以及景點的命名與題寫等結合起來,豐富弇山園藝術的多樣性。?

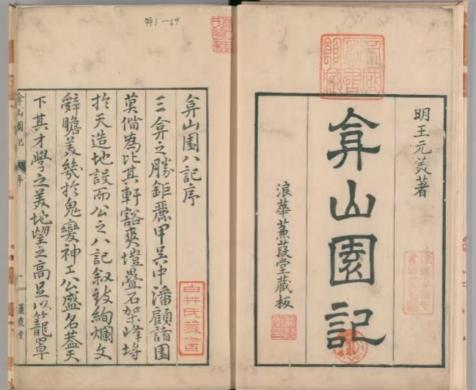

王世貞在《弇山園記》有言:“吾向者,有百樂不能勝一苦。而今者,幸而并所謂苦與樂,盡付之烏有之鄉。我又何系也?夫山河大地皆幻也,吾姑以幻語志吾幻而已。”他用“一苦”指父親被陷害致死,而唯有借由弇山園這個“烏有之鄉”,一生之苦樂才得以消解。

王世貞《弇山園記》

晚年的王世貞縱享交游之樂,在弇山園之外,抗倭英雄戚繼光和他也有來往。

隆慶二年(1568),戚繼光和汪道昆一同訪問王世貞。在汪道昆的介紹下,王世貞與戚繼光相識。從此,兩人之間便有了書信交往。如隆慶五年(1571),王世貞有《即事寄戚將軍》一詩。萬歷二年(1574),王世貞有《壽戚大將軍序》。萬歷五年(1577),戚繼光五十歲時,王世貞作詩為他賀壽。

萬歷十年(1582),張居正病逝后,戚繼光受到排擠南調到了廣東。有次和王世貞見面歡飲縱談時,戚繼光解下佩劍贈與王世貞,王世貞遂作詩篇《戚將軍贈寶劍歌》還贈。其二云:“曾向滄流刺怒鯨, 灑瀾分手贈書生。芙蓉澀盡魚鱗花,總為人間事漸平。”結尾雖含慰撫之意,終究也流露出英雄遲暮的喟嘆。

王世貞還曾為一代醫圣李時珍的《本草綱目》作序。

明朝萬歷六年 (1578年),李時珍完成了《本草綱目》的初稿,但成書兩年后,卻遲遲找不到愿意出版的書商。后來,在兒子李建中的提醒下,李時珍決定嘗試找王世貞為《本草綱目》作序。

萬歷八年(1580),63歲的李時珍背著滿滿一袋書稿前往江蘇太倉,如愿見到了王世貞,兩人促膝長談,相見恨晚。

李時珍把書稿交給王世貞,向他講述了自己的意圖,懇求王世貞為《本草綱目》作序。王世貞深為感動,他留下書稿,同意認真拜讀。離別之時,王世貞有感而發,寫詩贈予李時珍:“李叟維肖直塘樹,便睹仙真跨龍去。卻出青囊肘后書,似求玄晏先生序。華陽真隱臨欲仙,誤注本草遲十年。何如但附賢郎舄音細,羊角橫摶上九天。”

《本草綱目》的書稿在王世貞那兒一放就是十年,他在仔細研讀了全篇手稿后,才起筆作序,其中大贊《本草綱目》的價值不可估量,對李時珍更是褒揚有加。有了王世貞的序文,南京書商胡承龍立馬答應承印,但是由于《本草綱目》內容復雜、篇幅過長,沒有等到該書問世,李時珍就與世長辭了。在他去世后的第三年,《本草綱目》終于在南京出版500套,史稱“金陵本”。

《本草綱目》的順利出版,離不開王世貞為其作序。李時珍生前也曾嘆服于王世貞的人品,盛贊其身居高位卻平易近人,是真正的大儒風范。

?【王世貞小傳】

王世貞(1526年12月8日~1590年12月23日),字元美,號鳳洲,又號弇州山人,南直隸蘇州府太倉州(今江蘇省太倉市)人,明代文學家、史學家。

嘉靖二十六年(1547年)進士,先后任職大理寺左寺、刑部員外郎和郎中、山東按察副使青州兵備使、浙江左參政、山西按察使,萬歷時期歷任湖廣按察使、廣西右布政使,鄖陽巡撫,后因惡張居正被罷歸故里,張居正死后,王世貞起復為應天府尹、南京兵部侍郎,累官至南京刑部尚書,卒贈太子少保。

王世貞與李攀龍、徐中行、梁有譽、宗臣、謝榛、吳國倫合稱“后七子”。李攀龍故后,王世貞獨領文壇二十年,著有《弇州山人四部稿》《弇山堂別集》《嘉靖以來首輔傳》《藝苑卮言》《觚不觚錄》等。

圖片 | 唐浩瑩

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號