作者 王子玥 明萬(wàn)歷年起在市坊間就傳頌著一位奇人工匠,此人面龐黝黑,身上的衣衫破舊不堪,濃烈刺鼻的酒氣,從他身上源源不斷地散發(fā)出來(lái),常引得旁人紛紛側(cè)目。誰(shuí)能想到,就是這樣一位看似落魄的工匠,手中卻似握有乾坤。他創(chuàng)作的紫砂壺精美絕倫,一經(jīng)問世,便讓文人雅士、富商巨賈們趨之若鶩,視若珍寶,成為收藏界炙手可熱的珍品。他就是被稱作“千載一時(shí)”的紫砂制作壺名家時(shí)大彬(?1573~1648 )。

宜興紫砂,源起供春

萬(wàn)歷年起宜興幾乎家家做陶,生產(chǎn)出的陶器物美價(jià)廉,引得全國(guó)各地的商販都來(lái)采購(gòu),出現(xiàn)了“商賈場(chǎng)帆而曉夜行”和“商賈貿(mào)易廛市,山村宛然都會(huì)”的繁華的景象。

唐代陸羽所著的《茶經(jīng)》將茶文化推到了一個(gè)高潮,此著作標(biāo)志著中國(guó)獨(dú)特的茶文化的確立和成形。至明代,在朱元璋和朱權(quán)的倡導(dǎo)下一改前朝的奢華之氣,多用散茶沖泡的方式,追求清雅之意,宜興紫砂壺具有“不奪茶真香,又無(wú)熟湯氣”的特點(diǎn),泡茶時(shí)能最大程度激發(fā)茶香,又契合明代文人雅士對(duì)清逸生活的追求。在皇家推動(dòng)下,紫砂壺不僅成為茶具中的翹楚,其制作工藝和文化影響力也迅速傳播,成為茶文化中濃墨重彩的一筆。

?

?

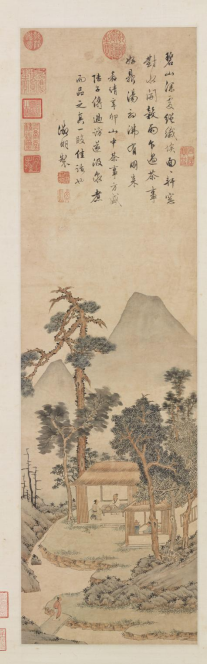

明 文徵明 《品茶圖》 臺(tái)北故宮博物院藏

有時(shí)創(chuàng)造歷史的都是一些名不見經(jīng)傳的小人物,吳仕是明正德甲戌年(?1514 年)的進(jìn)士,他與唐伯虎等江南才子交好,未中進(jìn)士前,于宜興金沙寺(在今宜興湖滏鎮(zhèn))讀書。吳仕有位名叫供春(也稱作龔春)的家僮,他在陪主人讀書閑暇之余,留意到金沙寺僧人制壺的手藝,暗自揣摩學(xué)習(xí)。

供春精心篩選精細(xì)的泥土,將泥坯捏成茶壺雛形,放入茶匙大小的洞穴中,隨后用手指反復(fù)刮摩壺身的內(nèi)外面。經(jīng)他摩挲,手指的螺紋痕跡隱約留于壺身,多次按壓壺胎后,壺腹呈現(xiàn)出如肌膚紋理般的獨(dú)特印記。最終制成的茶壺色澤呈暗栗色,宛如古樸的鐵器,整體厚實(shí)寬大,造型規(guī)整端正,這便是后來(lái)名聞遐邇的紫砂茶壺。因該壺由供春首創(chuàng),后世便通稱其為“供春壺 ”, 這是歷史上第一個(gè)帶有工匠姓名的陶器。

?

?

明 供春壺 中國(guó)國(guó)家博物館藏

供春壺頗得世人賞識(shí),價(jià)格也隨著使用時(shí)間水漲船高,“最重供春小壺,一具用數(shù)十年,則值金一笏。”明代作家在《茶箋》中講述其老友周文甫對(duì)收藏的供春壺視若珍寶的故事。幾乎每天把玩,時(shí)間久了壺外表如同紫色的美玉,呈現(xiàn)出青白色的光澤,只因作壺者技藝高超,周文甫去世后這把供春壺與之陪葬。

供春壺造型古樸精工,溫雅天然,質(zhì)純薄堅(jiān)實(shí),它的出現(xiàn)確立了紫砂壺的基本造型,開啟紫砂文化之先河,也吸引一批批匠人學(xué)習(xí)模仿,推動(dòng)紫砂行業(yè)的發(fā)展。

明?供春樹癭紫砂壺?重慶中國(guó)三峽博物館藏

對(duì)供春壺發(fā)揚(yáng)最為出色的當(dāng)屬活躍在明萬(wàn)歷間的的“紫砂四名家”,他們繼承了供春紫砂壺古拙的藝術(shù)氣質(zhì),同時(shí)也有一些創(chuàng)新。董翰的作品以精巧細(xì)膩見長(zhǎng),尤其擅長(zhǎng)制作筋紋器,也是最先創(chuàng)造菱花樣式的制壺藝人;趙梁首創(chuàng)提梁式;元暢和時(shí)朋則以古樸見長(zhǎng)。這四人延續(xù)了供春的制壺方式,但是未有明顯突破和改革,較為保守的延續(xù)了供春的制壺風(fēng)格。

獨(dú)創(chuàng)技法,心手合一

真正將紫砂壺作出個(gè)人特色的當(dāng)屬時(shí)朋之子時(shí)大彬,他出生制壺世家,早期跟隨父親時(shí)朋學(xué)習(xí)供春的制作風(fēng)格。幾年后琢磨出自己的一套制壺方法。他在泥料中摻入砂,開創(chuàng)了調(diào)砂法制壺,古人稱之為“砂粗質(zhì)古肌理勻”,別具情趣。在成形技法方面,改進(jìn)了供春“斫木為模”的制法,把打身筒成形法與鑲身筒成形法結(jié)合起來(lái),由此確定了紫砂壺泥片鑲接成形的基本方法,是紫砂壺制法的一大飛躍,又首創(chuàng)方形、圓形壺式,成為紫砂壺的典型壺式。

?

?

明 時(shí)大彬制高桶式紫砂壺 重慶中國(guó)三峽博物館藏

“千奇萬(wàn)狀信手出,巧奪坡詩(shī)百態(tài)新”,清代著名收藏家吳騫贊賞時(shí)大彬制壺千變?nèi)f化,他在《陽(yáng)羨名陶錄》載時(shí)大彬嘗制“梅花砂壺”,并收汪士慎《葦村以時(shí)大彬所制梅花砂壺見贈(zèng)漫賦茲篇志謝雅貺》,詩(shī)云:“陽(yáng)羨茶壺紫云色,渾然制作梅花式。寒沙出冶百年余,妙手時(shí)郎誰(shuí)得如。”詩(shī)句描繪出此壺色澤宛如紫云,造型以梅花為藍(lán)本,渾然天成。歷經(jīng)百余年歲月沉淀,由時(shí)大彬這樣的制壺圣手打造的砂壺,旁人難以望其項(xiàng)背。

?

?

明 梅花壺 美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館藏

時(shí)大彬制在制陶工藝方面造詣很高,士大夫階層對(duì)他的作品極為追捧,若想求得一把壺,不僅得備上一套鄭重的禮節(jié),還需先行書信,表明誠(chéng)意,時(shí)大彬才會(huì)應(yīng)允制作。要是缺了這些環(huán)節(jié),哪怕對(duì)方身份顯貴、氣焰囂張,他也全然不予理會(huì)。

有一回,縣令派下屬追著索要幾十把時(shí)大彬的壺,可三個(gè)月過(guò)去,時(shí)大彬連個(gè)回應(yīng)都沒有。縣令勃然大怒,直接下令將他逮捕入獄。即便如此,在獄中待的一個(gè)多月里,時(shí)大彬每日依舊飲酒高歌。士大夫們紛紛出面,替時(shí)大彬向縣令求情,縣令這才改變態(tài)度,以禮相待,將時(shí)大彬請(qǐng)到官府。一番周折后,縣令最終也不過(guò)得到寥寥幾把壺。有人認(rèn)為這是時(shí)大彬恃才傲物,也有人贊揚(yáng)他是個(gè)性情中人,不畏權(quán)勢(shì),不趨炎附勢(shì)。

?

?

明 “大彬”款菊花形紫砂壺 柳州博物館藏

時(shí)大彬?qū)χ茐貎A注了非同尋常的執(zhí)著與熱忱。有時(shí),他數(shù)月不碰制壺工具,仿佛刻意沉淀靈感;有時(shí),又會(huì)將自己關(guān)在房?jī)?nèi),長(zhǎng)達(dá)六七十天足不出戶。一旦進(jìn)入創(chuàng)作狀態(tài),他便解開衣襟,拋開一切束縛,赤著頭、挽起袖,全身心地投入到制壺中。在這方小小的工作室里,他心手合一,腦海中構(gòu)思的壺樣在指尖行云流水般呈現(xiàn)出來(lái)。

時(shí)大彬?qū)氐钠焚|(zhì)要求近乎苛刻,在他眼中制壺絕非簡(jiǎn)單的手藝,而是一門不容褻瀆的藝術(shù)。出爐的壺只要出現(xiàn)一點(diǎn)細(xì)微瑕疵,他都會(huì)毫不猶豫地抄起鐵椎,親手將其敲碎。哪怕旁人在一旁苦苦求情,他也不為所動(dòng),即便十把壺中有八九把都因此被毀掉,他也絕不姑息。

?

?

明 宜興窯“時(shí)大彬”款紫砂胎剔紅山水人物圖執(zhí)壺 故宮博物院藏

早期時(shí)大彬會(huì)邀請(qǐng)書法名家為紫砂壺款識(shí)題字,自己再用竹刀,一絲不茍地將字跡復(fù)刻于壺身。隨著技藝的精進(jìn),時(shí)大彬能直接操刀鐫刻文字,其刀刻書法嫻熟高雅,兼具《黃庭經(jīng)》的飄逸靈動(dòng)與《樂毅論》的端莊穩(wěn)健,形成了獨(dú)特風(fēng)格。

?

?

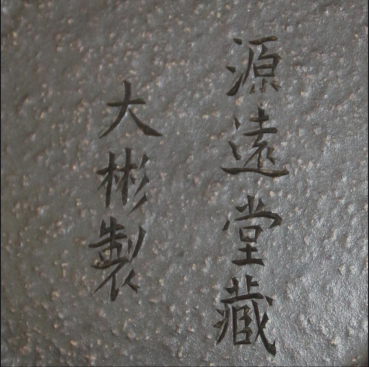

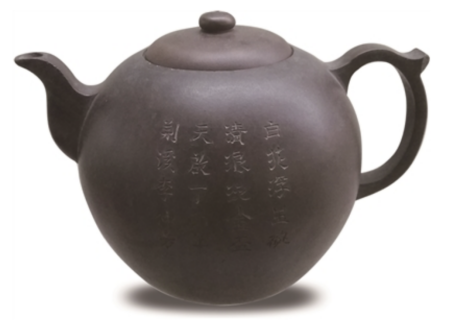

時(shí)大彬紫砂壺“源遠(yuǎn)堂藏大彬制”六字款

婁東游歷,轉(zhuǎn)大為小

明朝隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,工匠的獨(dú)立性和價(jià)值得以提升,有更多的收入來(lái)源以及自由度,但其社會(huì)地位仍未改變。在成名前終日與泥沙相伴的時(shí)大彬不重衣著外表,飲酒為樂可能是其唯一的消遣方式。時(shí)大彬?qū)τ谟袑W(xué)識(shí)知禮儀的士人的敬慕是一以貫之的,他也會(huì)注重自己的形象,戴著頭巾,穿著合乎士大夫身份的服飾,與士大夫們交往交游。游歷婁東時(shí),就遇上了一位讓他更上一層樓的名人。

陳繼儒是明朝著名的書畫家,書法學(xué)習(xí)蘇軾和米蒂,擅長(zhǎng)畫山水和梅竹,屬“華亭派”畫派,與董其昌齊名。他不僅在書畫上頗有建樹,品茶方面也頗有見地,經(jīng)常與文友茗戰(zhàn)論茶,自取齋名為“茶星”。他認(rèn)為“獨(dú)飲得茶神,兩三人得茶趣,七八人乃施茶耳。”這一見解廣為當(dāng)時(shí)士大夫階層所推崇。

?

?

陳繼儒畫像

一日,陳繼儒與瑯琊王氏的大畫家王鑒、王時(shí)敏圍坐閑談。話題轉(zhuǎn)到紫砂壺時(shí),陳繼儒感慨當(dāng)下紫砂壺雖能充分激發(fā)茶性,可造型粗陋笨重,一壺茶可供多人共飲,毫無(wú)品茗的雅致。而且壺體量過(guò)大,不便在手中摩挲把玩,實(shí)在可惜。王鑒與王時(shí)敏聞言,亦紛紛點(diǎn)頭附和。

彼時(shí),時(shí)大彬恰好在旁,將這番話聽得真切,猶如醍醐灌頂。他開始思索茶文化的深邃內(nèi)涵,以及文人雅士對(duì)壺造型的獨(dú)特追求。此后,時(shí)大彬主動(dòng)將文人茶客的美學(xué)意趣融入制壺過(guò)程,把對(duì)茗壺的理解與追求傾注于創(chuàng)作之中。毅然摒棄過(guò)往對(duì)大壺的偏好,轉(zhuǎn)而專注制作小壺。

明 宜興窯時(shí)大彬款紫砂壺 上海博物館藏

明末官員馮可賓在《岕茶箋》中道出了小壺的好處:“茶壺以小為貴,每一客,壺一把,任其自斟自飲,方為得趣。何也?壺小則香不渙散,味不耽擱。”新制的小壺一經(jīng)推出,便迅速契合了當(dāng)時(shí)人們的飲茶風(fēng)尚,一時(shí)間聲名遠(yuǎn)播。在持續(xù)的探索實(shí)踐中,時(shí)大彬逐漸形成了獨(dú)樹一幟的藝術(shù)風(fēng)格,成為紫砂壺藝史上的一座豐碑 。

名揚(yáng)天下,教徒傳承

“大彬壺”名動(dòng)天下,明末評(píng)論家周高起在《陽(yáng)羨茗壺系》中說(shuō):“至名手所作,一壺重不數(shù)兩,價(jià)重每一二十金,能使土與黃金爭(zhēng)價(jià)。世日趨華,抑足感矣!

大彬壺聲名遠(yuǎn)播,仿造之風(fēng)隨之猖獗。為應(yīng)對(duì)這一亂象,時(shí)大彬別出心裁,“指以柄上拇痕為標(biāo)識(shí)”作為防偽標(biāo)識(shí) ,憑借這一獨(dú)特印記,藏家與鑒賞者得以有效辨別原作與贗品。

明末小說(shuō)《拍案驚奇》中有這樣一處描寫:“壁上紙畫周之冕,桌上砂壺時(shí)大彬。”意思是這戶人家墻上的字畫是萬(wàn)歷年間著名花鳥畫家周之冕的作品,桌上的壺是著名的大彬壺。二者均屬稀世珍品,尋常人家難以企及,側(cè)面烘托出這戶人家殷實(shí)的家境以及高雅的藝術(shù)品味。

一壺抵十金的大彬壺不僅是文人墨客書房幾案上不可或缺的清供雅物,更是饋贈(zèng)顯貴的風(fēng)雅重禮。

?

?

明萬(wàn)歷 宜興時(shí)大彬制紫砂壺 故宮博物院藏

明代詩(shī)人、國(guó)子監(jiān)祭酒馮夢(mèng)禎,堪稱茶道大家。每次邀請(qǐng)賓朋品茶,他都會(huì)親自悉心清洗茶具,從茶盞到茶罐,再到茶壺,每一處都不放過(guò),確保毫無(wú)塵垢,才會(huì)邀請(qǐng)客人入席。有一回,有客人見此情景,不禁露出笑意,似乎覺得此舉過(guò)于繁瑣。陳繼儒見狀,風(fēng)趣解圍道:“這就如同對(duì)待傾世美人或者稀世法書名畫,怎能容忍不擅此道之人隨意觸碰?”馮夢(mèng)禎對(duì)飲茶極為講究,自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)時(shí)大彬壺這等茗壺精品。在《快雪堂日記》中,他兩次詳實(shí)記錄收到他人饋贈(zèng)大彬壺的經(jīng)歷:

“萬(wàn)歷十六年(1588)八月二十五。吳權(quán)石孝廉書來(lái),寄竹匣一枚,甚精致,大時(shí)壺一枚。”

“萬(wàn)歷三十一年(1603)八月十二。羅山人餉時(shí)壺二、茶二瓶,在舟啜茶五六壺而別。”

?

?

馮夢(mèng)禎畫像

明末清初詞人、駢文家陳維崧在《贈(zèng)高澹人以宜興壺詩(shī)》寫到:“宜興作者推龔春,同時(shí)高手時(shí)大彬,碧山銀槎濮謙竹,世間一藝俱通神。”上至宮廷侯爵下到文人墨客無(wú)不喜愛時(shí)大彬制作的紫砂壺,這也讓他如魚得水地行走在官宦之間。萬(wàn)歷二十年( 1592 年),時(shí)大彬沒有讓兒子延續(xù)家族的手藝,而是用自己的作品打點(diǎn)關(guān)系,努力讓兒子走上仕途。時(shí)任蘇州長(zhǎng)洲任縣令的江盈科在《雪濤諧史》說(shuō):“會(huì)當(dāng)歲考,時(shí)之子亦與院認(rèn),然文尚未成,學(xué)院陳公笑曰:‘時(shí)某入試,其父一貫之力也。’”

當(dāng)兒子踏上仕途后,時(shí)大彬便著手尋覓新的傳人,將自己的制壺技藝傳承下去。他廣收門徒,將畢生才藝心口相傳,共收徐友泉、李仲芳、歐正春、蔣時(shí)英、邵文金、邵文銀和陳光甫七位徒弟,最為出色的當(dāng)屬前兩位。

徐友泉,名士衡,其父與大彬私交甚篤。徐友泉自幼便拜入時(shí)大彬門下,有一回徐友泉懇請(qǐng)師父時(shí)大彬?yàn)樗笏芤活^泥牛,卻遭到婉拒。恰在此時(shí)一頭真牛從屋外悠然走過(guò),徐友泉靈機(jī)一動(dòng),抓起一把泥料,全神貫注地盯著真牛的一舉一動(dòng)當(dāng)場(chǎng)捏塑起來(lái)。時(shí)大彬?qū)π煊讶憩F(xiàn)出的應(yīng)變能力和藝術(shù)天賦大為贊賞。自此,時(shí)大彬毫無(wú)保留地將自己的技藝傾囊相授。

而徐友泉也不負(fù)師望,他大膽創(chuàng)新,極大豐富了泥色品種,為紫砂壺的藝術(shù)表現(xiàn)力開辟了新路徑。徐友泉尤其擅長(zhǎng)制作仿古銅器壺,壺蓋與壺口嚴(yán)絲合縫,工藝精湛。他所創(chuàng)作的長(zhǎng)爪獸造型壺,模仿青銅器形制,古拙質(zhì)樸,韻味十足,展現(xiàn)出獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。即便取得成就,也在晚年自嘆:“吾之精,終不及時(shí)(時(shí)大彬)之粗也。”

?

?

明?徐友泉制鬲形紫砂壺?重慶中國(guó)三峽博物館藏

李仲芳作為時(shí)大彬的首席高徒,他是制壺名手李茂林的長(zhǎng)子。秉承家傳與師授,融匯貫通,自成一家。其作品文巧精致,工藝與藝術(shù)價(jià)值俱佳。在當(dāng)時(shí),李仲芳和時(shí)大彬、徐友泉并稱 “壺家妙手三大宗”,在紫砂壺藝界享有極高聲譽(yù)。

明天啟 李仲芳制紫砂圓壺 晉江市博物館藏

周高起把制壺名家分為幾等品評(píng),時(shí)大彬被評(píng)為“大家”,是地位與境界最高的:“幾案有一具,生人閑遠(yuǎn)之思。前后諸名家并不能及,前于陶人標(biāo)大雅之遺,擅空群之目矣!”

【紫砂壺之妙】

紫砂,別稱?“紫砂器”“紫砂陶”,江蘇宜興紫砂陶最富盛名,享有“世間茶具堪為首”的美譽(yù)。由紫砂泥經(jīng)高溫?zé)贫伞W仙澳嗟某煞种饕鞘ⅰ⒃颇浮⒊噼F礦和粘土,這些礦物微粒在燒制中形成大量氣孔,故具有以下特點(diǎn):

第一、紫砂陶是從砂錘煉出來(lái)的陶:既不奪茶香氣又無(wú)熟湯氣,故用以泡茶色香味皆蘊(yùn)。

第二、砂質(zhì)茶壺能吸收茶汁:使用一段時(shí)日能增積“茶銹”,所以空壺里注入沸水也有茶香。

第三、紫砂壺的特殊材質(zhì)使得壺透氣性能好,泡茶不失原味,具有夏天越宿不餿的特點(diǎn)。

第四、便于洗滌:日久不用,難免異味,可用開水泡燙兩三遍,然后倒去冷水,再泡茶原味不變。

第五、冷熱急變適應(yīng)性強(qiáng):寒冬臘月,注入沸水,不因溫度急變而脹裂;而且砂質(zhì)傳熱緩慢,無(wú)論提撫握拿均不燙手。

第六、紫砂陶質(zhì)耐燒:冬天置于溫火燒茶,壺也不易爆裂。當(dāng)年蘇東坡用紫砂陶提梁壺烹茶,有“松風(fēng)竹爐,提壺相呼”的詩(shī)句,也決非偶然。這就是古今中外講究飲茶的人,所以特別喜愛用紫砂壺的原因。

第七、宜興紫砂壺可塑性好。

第八、宜興紫砂壺干燥收縮率小。

第九、紫砂泥本身不需要加配其它原料就能單獨(dú)成陶;成品宜興紫砂壺陶中有雙重氣孔結(jié)構(gòu)。

第十、宜興紫砂壺成型后不需要施釉。紫砂器內(nèi)外一般均不施釉,以純天然質(zhì)地和肌理為美。紫砂茗壺的造型千姿百態(tài),有樸實(shí)的實(shí)用造型,也有奇巧的怪異造型,可分為幾何型、自然型、筋紋器及水平壺和茶器等。

參考文獻(xiàn):

[1]?葉倩,胡傳聳.時(shí)大彬與明代紫砂[J].博物院,2017,(04):102-109.

[2]?張然.文人與紫砂壺[J].藝術(shù)市場(chǎng),2012,(21):120-123.

圖片 | 王子玥

排版 | 黃思琦

設(shè)計(jì) | 尹莉莎

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)