經濟觀察報 關注

2025-09-16 15:54

![]()

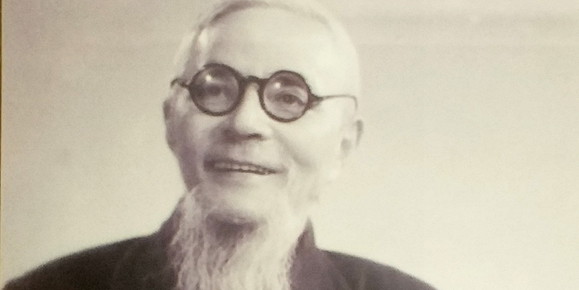

50年前的今日,1975年9月15日,漫畫家、散文家豐子愷,因癌癥病發于上海華山醫院病逝,享年76歲。3年后的6月5日,一則為豐子愷平反的書面通知送到其長子豐華瞻手中。他在國家彷徨的10年中被埋沒的漫畫及隨筆,這才逐漸浮出歷史的地表,成為一門顯學。

而在大陸之外,豐子愷的日常書寫則備受推崇。正是香港學者小思(原名盧瑋鑾)在1970年代中期,首度向香港公眾系統介紹了豐子愷的藝術世界。如今,雖然畫壇已難以尋覓“子愷漫畫”的后繼,但豐子愷已然成為一個文化符號,如同拓片般,拓印自舊時江南的幽暗風景,被傳遞,被展讀,被文化旅游產業所征用。細察豐子愷在當代的接受史,我們可以發現一種告別宏大敘事的思潮。透過閱讀豐子愷,久已迷失的日常,重新成為我們文化感受力的核心。

重新發現豐子愷

在經歷新批評以降的理論爆炸后,我們已不再相信一個宏大的、線性的文學史敘事。或許,應該有一種文學的地質學,在其中,不同時代的文學地層互相擠壓、融合、創造、再生。某一具體作家,其生平與作品,不過是文學地層之間地質反應的產物,是一塊留有時代印痕的化石。透過不同化石的組合,論者可以拼出截然相反的文學史敘事。故而,重寫文學史仍是必要的,這一行為,往往是對當下文學境況的間接回應。

在其于1975年逝世時,豐子愷似乎難以逃脫被歷史的地層吞沒的命運。彼時的讀者傾向于將他視為一位非關政治的兒童畫家,因其主題的次要性而難以成為文學藝術史敘述的主流。革命文學的宏大敘事規定了論者的視野,他們目力所及的,乃是霍布斯式的“一切人對一切人的戰爭”,文學不過是由無盡的斗爭磨礪出的些微火星。

即使到改革開放初期,主流學界對豐子愷文藝成就的蓋棺定論,依舊著力強調其與革命若即若離的關系。他被描述為革命的“同路人”,上海作家王西彥寫道:“縱觀他的一生,他應該是屬于歸向革命洪流的,是革命隊伍中的一個戰斗成員,不過在前進的道路中,步履比較緩慢,有時且不免有些踟躕而已。”由是,豐子愷與俞平伯、梁實秋、林語堂等非革命的,甚至帶有那一時代語境下的“政治污點”的作家的聯系被淡化,他思想世界里尤為重要的佛教因素,甚至一度遭到忽視。有論者稱,豐子愷之所以皈依凈土宗,不過是受無政府主義與虛無主義思想影響而誤入歧途。

大陸之外,豐子愷的文化聲譽,則較少被此類宏大敘事遮蔽。1970年代,香港作家小思發現了豐子愷漫畫及散文的價值。她遂成為香港首位向大眾推介豐子愷的學者,并與晚年的豐子愷建立了書信聯系。小思回憶道:“那時,我為漫畫配上文字的文章,刊登于《中國學生周報》,在選取豐先生的漫畫時,我都是面向年輕人而選材。我借文字帶領那些不認識豐先生的漫畫畫意的年輕人,進入畫中。”在豐子愷作品于大陸重新結集出版前的1977年,她就已在香港編輯、整理豐子愷的閑適散文及其他文字作品并付梓。

與此同時,大陸的報刊上也開始出現解凍的信號。1978年8月23日,上海《文匯報》以《豐子愷遺作》為題發表一幅畫作。不久后,在豐子愷親屬與友人的共同努力下,一篇豐子愷的生平小傳于北京的《新文學史料》雜志見刊。但迫于彼時大陸的文化氛圍,人們必須審慎地處理豐子愷留下的文化遺產。因此我們可以看到,1983年,豐子愷之女豐一吟編選出版父親的首部散文作品集時,與佛教相關的內容遭到大面積刪除。

不過,隨著思想環境的變化,1980年代中期以來,有關豐子愷的出版物愈發豐富,豐子愷研究也逐漸有了更多元、豐富的向度。1984年,豐子愷的親友建立了一個小型的非營利團體——豐子愷研究會,并開始編印內部通訊刊物《楊柳》。這一刊物最初由豐一吟編輯,后來則由桐鄉縣政府主持。

之于他的故鄉,豐子愷也已然成為一張可以用來招徠海內外游客的文化名片。1985年,豐子愷逝世10周年之際,其位于石門鎮的緣緣堂舊居得到重建并正式對外開放。在他筆墨間浮現的文學地標,再度變得具體,盡管在一開始,這一商業紀念館,充斥著廉價旅游紀念品和豐子愷作品的仿作。但它的出現卻意味著,在長久的空白之后,豐子愷重新成為了當代文化地景的一部分。

兒童的崇拜者

然而,當豐子愷被看作一座文化富礦得到充分商業開掘時,當他為普通讀者創作的漫畫遭翻印成售價高昂的精美畫冊時,之于21世紀的讀者,我們究竟應該在怎樣的文化坐標系中,確定豐子愷的位置?

透過回望豐子愷作品的早期接受史,我們或許可以覓得一份答案。早在1941年,豐子愷的散文集《緣緣堂隨筆》就已被日本漢學家吉川幸次郎翻譯成日語,作為中國叢書的一冊出版。在該譯本序言里,吉川幸次郎稱贊豐子愷“是現代中國最像藝術家的藝術家”。對此,他解釋道:“我所喜歡的,乃是他的像藝術家的真率,對于萬物的豐富的愛,和他的氣品,氣骨。如果在現代要想找尋陶淵明、王維那樣的人物,那么,就是他了吧。他在龐雜詐偽的海派文人之中,有鶴立雞群之感。”

《緣緣堂隨筆》

豐子愷| 著

人民文學出版社

2022年4月

無獨有偶,日本昭和時期的文豪谷崎潤一郎在讀過《緣緣堂隨筆》后,亦表示,“(豐子愷)所取的題材,原并不是什么有實用或深奧的東西,任何瑣屑輕微的事物,一到他的筆端,就有一種風韻,殊不可思議”。谷崎潤一郎的這篇讀后感,于1944年時被夏丏尊迻譯為漢語,刊登在《中學生》雜志第67期上。1946年豐子愷讀過此文后,著文回應,認為吉川幸次郎與谷崎潤一郎“好像神奇的算命先生,從文字里頭,把我的習性都推算出來”。

他進一步自白道,雖然他的這些隨筆文字都是隨意而“盲進”的,但構成這些文字內在張力的,乃是他的“二重人格”:“一方面是一個已近知天命之年的、三男四女俱已長大的、虛偽的、冷酷的、實利的老人(我敢說,凡成人,沒有一個不虛偽、冷酷、實利);另一方面又是一個天真的、熱情的、好奇的、不通世故的孩子。”

在此,我們窺見了那使豐子愷與一眾近代作家區分開來的地方:自始至終,他都作為一名兒童崇拜者在創作。

但矛盾之處在于,對童年的推重,乃是一種相對晚近的文化現象。日本學者柄谷行人在其《日本現代文學的起源》一書中提到,“兒童”在某種程度上,是知識人為發現自我意識而構建的一種觀念,而唯有在現代國家的教育制度之下,兒童與成人之間的結構性斷裂才成為可能。兒童被視為預備役的國民,一個中空的容器,可以為不同的觀念所濡染。

因此,絕大多數近代作家,雖都寫過回憶童年的性情文字,但他們大多像魯迅在《朝花夕拾》中所做的一樣,在童年中尋找著某些根系:它們最終破開沉默的地壤,成長為現在的自己。這是一種弗洛伊德式的童年想象,即認為烙印在潛意識中的童年經歷,潛移默化著我們當下的自我構建。兒童,在他們筆下,是有待教育的,是今日之我的未完成形態。豐子愷的兒童崇拜,卻全然相反,要求成人以兒童為師。他似乎保持著一種希臘神話似的退化觀,認為童年是人生的黃金時代,此后隨著年歲漸長,人便不斷地墮入塵惘。

日常生活的散文詩

在《緣緣堂隨筆》中,我們可以得見豐子愷對兒童崇拜的因由。他所推重的,乃是一個理想化的兒童范式,他們有種近乎神圣的無知,能夠跳出成人世界的功利邏輯,避開物質主義的狂熱,直接看見事物本身。

譬如,《從孩子得到的啟示》一文里,豐子愷問4歲的華瞻,他最喜歡什么事情,華瞻回道:“逃難。”起初,豐子愷困惑不解,在他眼里,逃難是讓人“驚慌、緊張而憂患的一種經歷”。華瞻卻說,自己理解的逃難,“就是爸爸、媽媽、寶姐姐、軟軟……娘姨,大家坐汽車,去看大輪船”。

由是,豐子愷感嘆,兒童“能撤去世間事物的因果關系的網,看見事物的本身的真相。他是創造者,能賦給生命于一切的事物”。金錢之于他,只是帶有雕花的銅質胸章。詞語在他眼中,永遠是嶄新的,瀏亮的,沒有被捆縛在一條永無止境的意義鏈條之上,它們將純然因音色的簡潔鏗鏘而被喜愛。拋開對物質的斤斤計較,放棄對詞語的社會含義的執迷,“逃難”一詞遂有了別樣的光暈。

佛教思想所要求的對物質的淡泊,對“我執”的破除,是構成豐子愷兒童崇拜的精神要素之一。除此之外,明清小品文講求自我表現的日常書寫傳統,亦深深影響了豐子愷的隨筆寫作。對于這些小品文,林語堂曾評價其在寫作中“只可表達我們自己的思想和感覺,出乎本意的愛好,出乎本意的憎惡,出乎本意的恐懼,和出乎本意的癖嗜”。

豐子愷隨筆的率性與“冒進”,其由業余精神陶染出的松弛感,以及出沒于字里行間的吳語慣用字,無不顯露出小品文式的性格。從語言、形式到內容,這些看似散漫的文字都是出乎本心的書寫。它們不追求言志,不以正統為模范,而是不斷凝視著日常生活的奇跡,將它用文字的保鮮蓋封存起來。

在回應谷崎潤一郎評論的文章中,豐子愷把對日常生活的熱忱與否,視作他眼里成人與兒童的分別:“成人們大都熱衷于名利,縈心于社會問題、政治問題、經濟問題、實業問題??沒有注意身邊瑣事,細嚼人生滋味的余暇與余力,即沒有做孩子的資格。”他不單在隨筆中,也在那些質樸簡潔的漫畫中,描繪這些日常。

在創作者的個體存在愈發成為一座又一座孤島的后現代處境下,對日常生活的小敘事的迷戀早已不再新奇。但我們不能剝離開豐子愷創作時的具體語境,孤立地看待他對日常的強調。豐子愷漫畫首次連載,是在1925年,在鄭振鐸主編的《文學周報》上。嗣后,登載豐子愷早期漫畫的雜志,大多是激進的左翼雜志或教育類刊物。這些雜志,希望借豐子愷的漫畫,將長三角地區都市青年的注意力,從鴛鴦蝴蝶派小說和其他類別的流行文化那里爭取過來。

然而,豐子愷的漫畫及隨筆卻和左翼雜志上的尋常文章大異其趣。他不屬于任何文學派別,且從未卷入文壇的意識形態紛爭。

與豐子愷同樣被歸于“閑適文學”作家的周作人、林語堂,則沒有他的幸運。他們對晚明小品的文化懷舊,對生活趣味、童心和藝術之本真的追求,很大程度上是對五四以降的啟蒙傳統的否定。他們或多或少都曾以一個啟蒙者的姿態,懷著意識形態的激情進行創作。

但豐子愷念茲在茲,始終是屬于此時此地的純粹藝術。這并非一種逃避,而是一種朝向內心的流亡。縱使世事紛擾,他依然備下一張平靜的書桌,鄭重其事地度過每一日,就算到了流離失所的戰時,他的筆下也時常閃現苦中作樂的幽默與達觀。他會用戲謔的口吻,講述日本飛機轟炸稻草人的場景,也會流連于逃亡路上所見的他鄉民風。經由他的筆,一個生命如此鮮活地存在于歷史的地層之中,不可毀損。

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號