文博時空 作者 翟德芳 我在杭州看過德壽宮遺址博物館、又去訪問過浙江省博之后,便開始了從浦江上山遺址開始的杭州灣地區的訪古活動。這一地區經濟文化發達,考古工作充分,對于古代遺址的發掘和保護都很到位,對于古代文化、尤其是新石器時代到商周時代的文化發展序列基本摸清,我看后收獲很大。

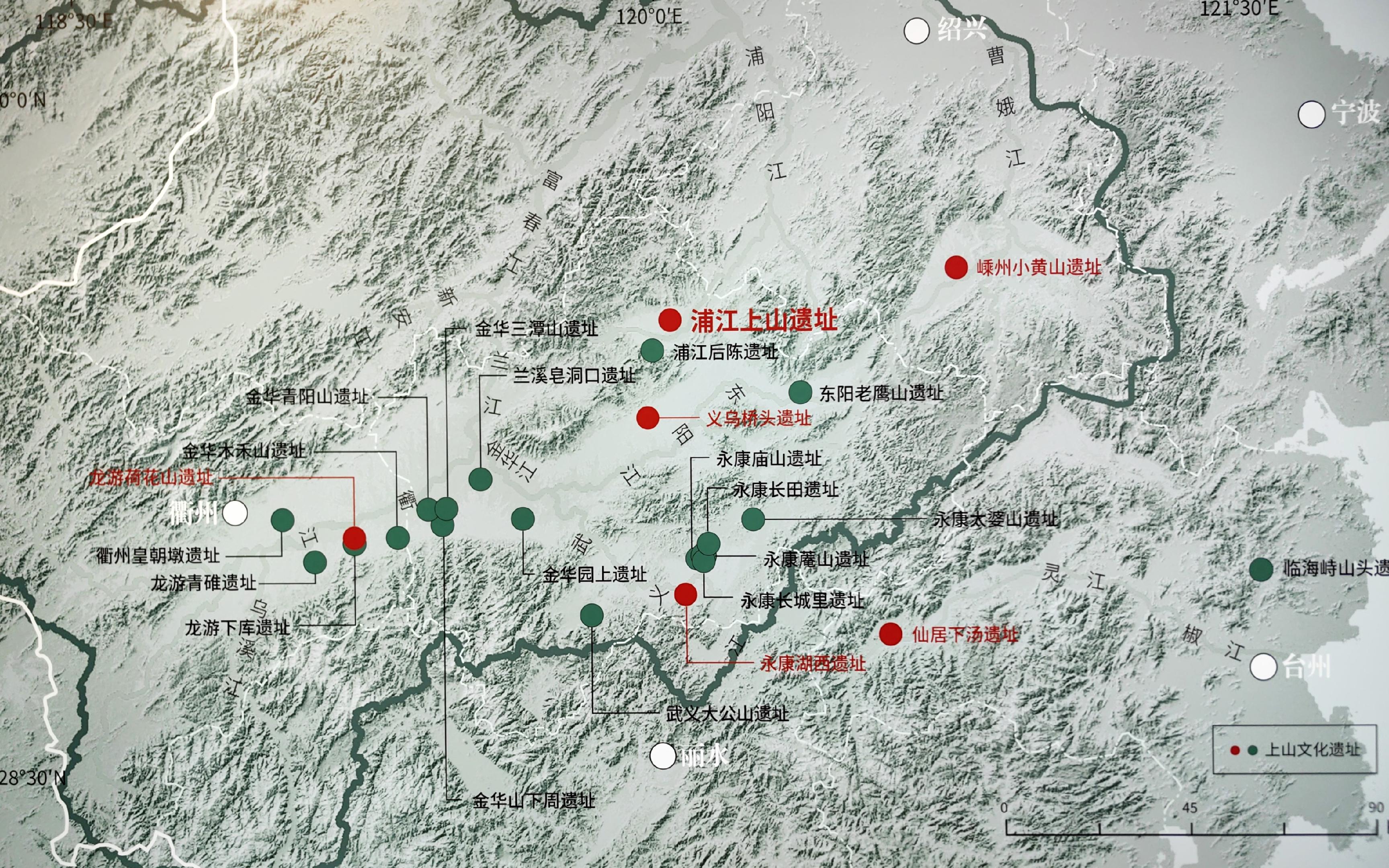

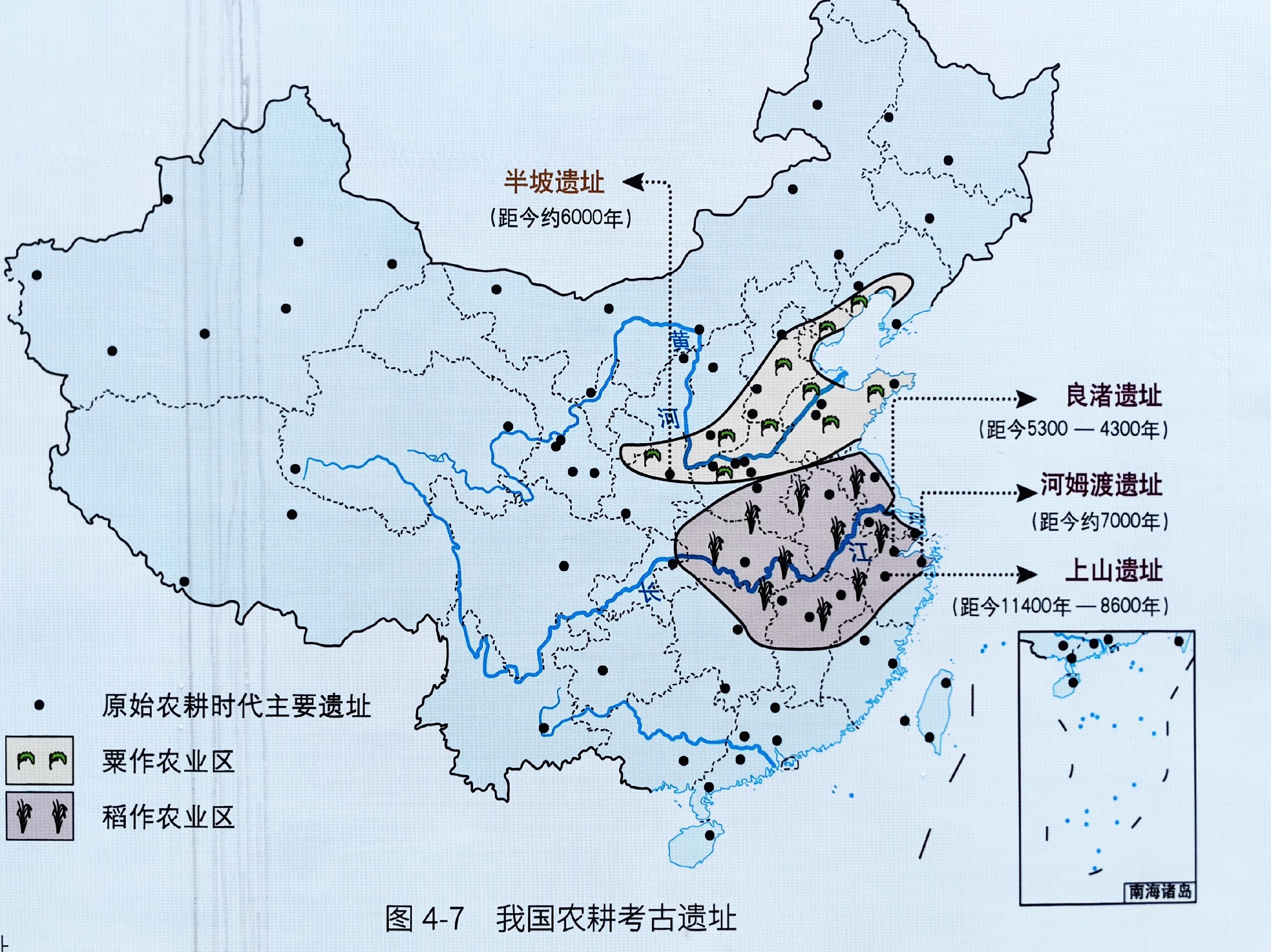

在杭州灣地區,或曰整個長三角地區,目前發現最早的新石器時代文化遺址是上山遺址,以其為代表的文化便是上山文化。由此往后,依次是跨湖橋文化、馬家浜文化、崧澤文化、河姆渡文化、良渚文化、廣富林文化、馬橋文化。到馬橋文化時,已經是商周時代了。這些文化的典型遺址,也就是用以命名該文化的遺址,我這次都去考察過。說來也巧,上山遺址是我此次訪古之行的最南地點,此后便是回車向北,訪問后面的各個遺址。盡管時間上稍有先后,但為了不使文化發展順序上有所錯亂,我計劃把上山遺址作為第一篇,此后按文化發展的先后順序,逐個介紹杭州灣地區的新石器時代文化,從而提供給讀者諸君一個時空前后通貫的長三角古代文化的整體印象。

小山丘中藏著萬年遺址

上山遺址位于浙江省浦江縣黃宅鎮,是中國長江下游地區迄今發現的最早的新石器時代遺址之一,距今約11000~8500年。同中國許多其他遺址的發掘一樣,上山遺址的發現和發掘也屬于“搶救性發掘”。2000年,渠南村正在開展平整土地工作,500畝土地已經投過標,土地周邊已經搞好,就等著開工了。這時浦江博物館的芮順淦看到當地出土的陶片,認為很有價值,于是馬上前往渠南村實地考察,判定這里是一處古代的文化遺址。他四處奔波做工作,最終將這片遺址區保留了下來。

當時,浙江省文物考古研究所正開展浦陽江流域新石器時代遺址的考古調查工作,考古調查隊領隊蔣樂平來到浦江,對渠南村這片區域進行試掘,發現了一件完整的陶鼎,接著又發現了陶罐、陶豆等器物,確定這是一座良渚文化時期的墓葬。隨后,調查隊向周邊開展延伸考古調查,并將目標鎖定在墓葬北面300米處的一個小山丘。當時誰也沒有想到,這個看似普通、連地圖上都沒有標注的小山丘中,竟埋藏著一個萬年遺址,這就是上山遺址。

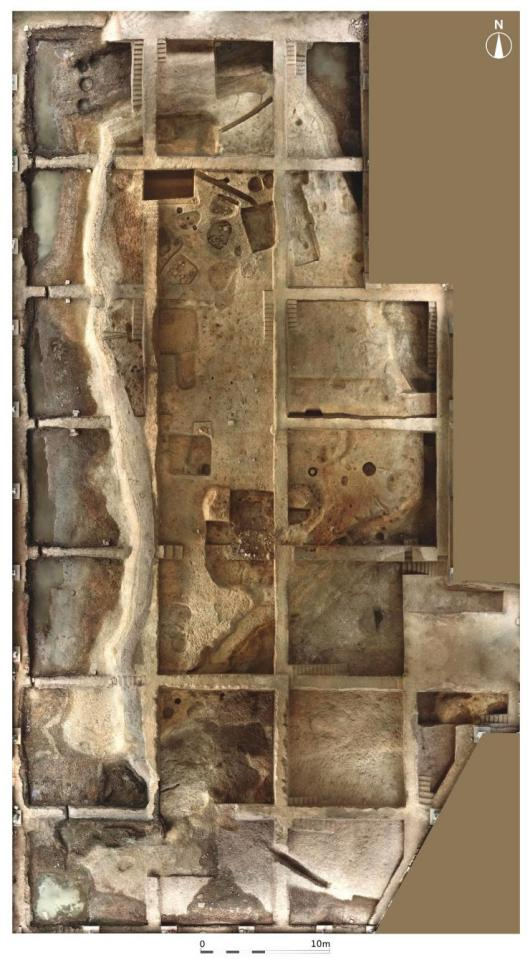

2001年,浙江省文物考古研究所與浦江博物館聯合對上山遺址進行第一次發掘。發掘中,考古隊員發現了一處由三排柱洞構成的結構完整的建筑基礎,出土了一件比較完整的大口盆殘器,以及大量的夾炭紅衣陶片、石磨盤、石磨棒、石球等。考古工作者在殘破的陶片中發現了炭化稻殼,經植硅體分析,陶片中的稻殼遺存屬于人工馴化的早期栽培稻,為世界最早的稻作農業證據之一。這一發現打破了學界對長江下游史前文化序列的傳統認知,將中國稻作起源的研究焦點引向錢塘江流域,將這一區域的文化史向前推進了數千年。

2004~2006年,考古隊展開第二次大規模發掘,揭露出多座房址,確認上山文化先民已形成定居村落。遺址中發現的柱洞結構和紅燒土遺跡,推測為干欄式建筑基址。同時,浮選法提取的炭化稻米及稻田遺跡,表明稻作農業已進入初步發展階段。碳14測年顯示,遺址下層的年代可早到距今11000年。

上山遺址的發掘,顛覆了傳統認知,證明長江下游與黃河流域同為中華文明的重要起源地。2006年,這個遺址入選“全國十大考古新發現”,并被列入“中國百年百大考古發現”。 2016年,浙江省文物考古研究所與浦江博物館聯合對上山遺址核心區塊進行考古發掘工作,以該遺址為核心的“上山考古遺址公園”也于同年開放,成為展示中華萬年文化史的重要窗口。

?

上山遺址的重要發現

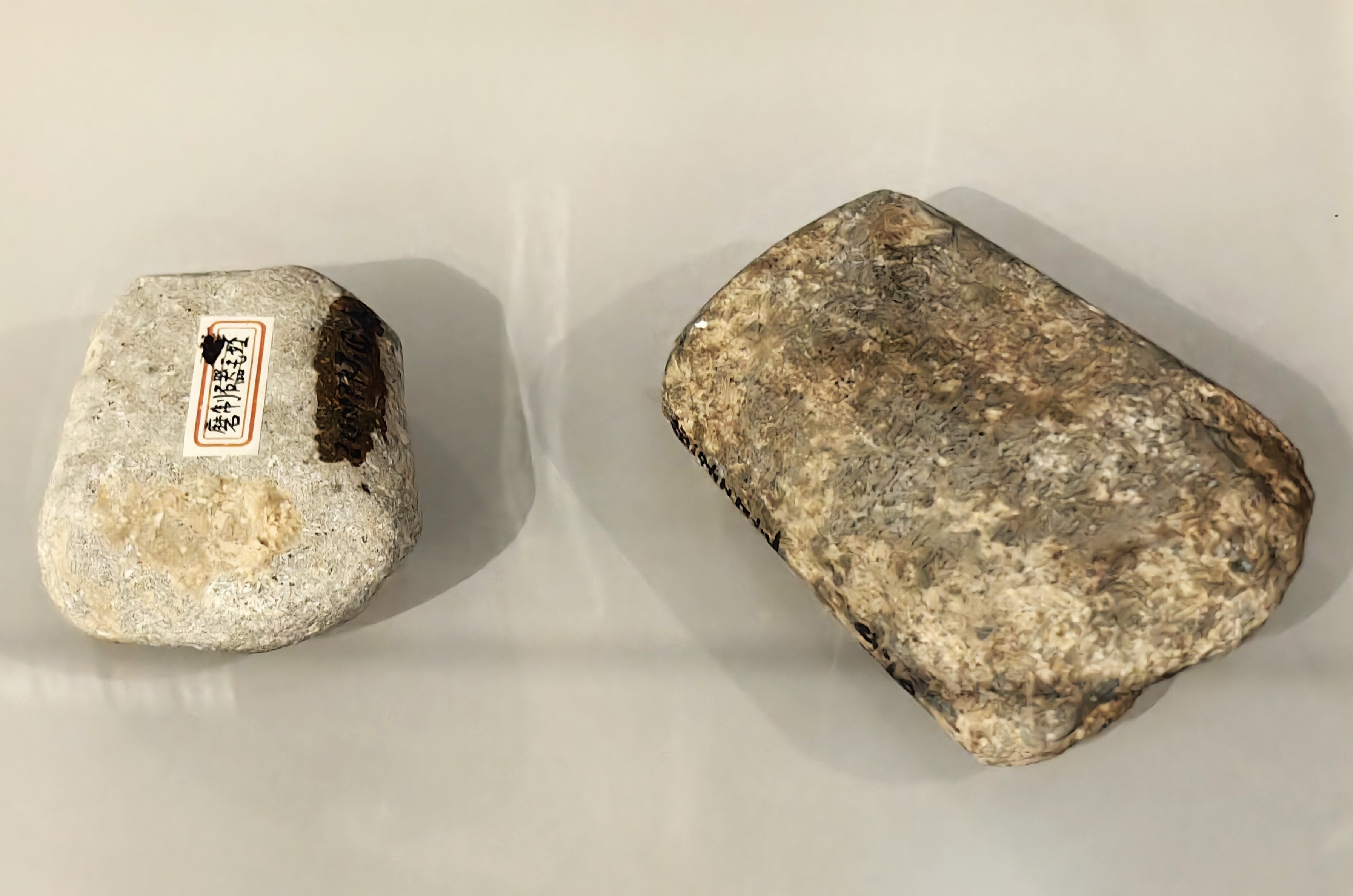

在上山遺址的考古工作中,發現了居址、墓葬、環壕等遺跡,出土的遺物除陶器外,還有大量的石球、石磨盤等石器。

在上山遺址的早期地層中,出土了一些摻雜著炭化稻殼的紅燒土殘塊,土塊內還發現少量的炭化稻米遺存。更難得的是,考古學者在上山遺址發現了一粒完整的炭化稻米。這粒稻米長 3.732 毫米、寬 1.667 毫米、厚 1.723 毫米,長寬比值是 2.239,屬于馴化初級階段的原始栽培稻。上山文化遺址中保存了豐富的、具有馴化特征的水稻遺存,表明上山人已經清楚認識稻的食物屬性,并初步掌握了耕種水稻的技術。結合遺址里出土的石器,可以復原當時人耕種水稻的程序是,耕種前用石斧、砍砸器等砍去灌木雜草,在沼澤濕地中播撒稻種;稻谷成熟后,以鐮形器和石片、石器等割取稻穗;最后將稻谷放在石磨盤上,以石磨棒搓磨,脫去稻殼,獲得稻米。

?

上山遺址發現的房址為東南—西北朝向,平面為長方形,長14米、寬6米。根據其三排柱洞的配置,有專家認為這座房址很可能是干欄式建筑。如果此說成立,則上山遺址的干欄式建筑是迄今發現中國最早的同類房屋建筑,對研究中國南方地區建筑的歷史和演變具有重要意義。

?

上山遺址中還發現兩種不同用途的窖穴,一類用于存放食物,另一類則用于存放大量完整的陶器。這種分類儲藏物品的習俗,似表明當時已經有了剩余產品,說明當時的生活水平有了大幅度的提升;有人則認為儲藏大量陶器的窖穴可能和祭祀儀式有關,如此則說明當時已經有了早期的祭祀儀式。

上山遺址的環壕被認為是東亞地區最早的環壕。它的出現,表明當時的居民已經有了土地占有意識和家園意識,意義十分重大。

?

上山文化的重大意義

2006年,以上山遺址為代表的錢塘江流域新石器時代早期文化被命名為“上山文化”。迄今考古學者在錢塘江上游地區已發現上山文化遺址20多處。上山文化是錢塘江流域、長江中下游乃至全中國起步最早、規模最大、內涵最豐富的早期新石器時代遺址群,用嚴文明先生的話說:“上山文化已明確了兩個世界第一,稻作農業世界第一,彩陶世界第一,它還是中國農耕村落文化的源頭。”

在以前的考古發現中,距今1.2萬年前的江西仙人洞、湖南玉蟾巖等遺址也發現過稻米,但那是野生稻;上山遺址的發現的水稻具有水稻收割、加工和食用的完整證據鏈,而在新近發掘的浙江衢州市衢江區蓮花鎮皇朝墩遺址,則發現距今約9300~8000年的水稻田,確證上山文化的稻作遺存早于其他地區1000多年。上山文化的考古發現成果充分證明,這里是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明為基礎的中華文明形成過程的重要起點。

上山文化可能已經掌握釀酒技術。考古人員在一件陶壺中發現了釀酒的證據——一種加熱產生的糊化淀粉。經檢測,壺中的糊化淀粉系低溫發酵,而低溫發酵是釀酒的基本原理,因此這只陶壺可能是中國最早的酒器。對上山文化橋頭遺址的20件陶器進行的淀粉粒、植硅體、霉菌、酵母細胞的殘留物分析顯示,有8件器物曾用于儲存酒或發酵飲料,這種飲料可能是一種原始的曲酒。上山文化中酒的出現,可能與該文化的某些祭祀儀式相關。

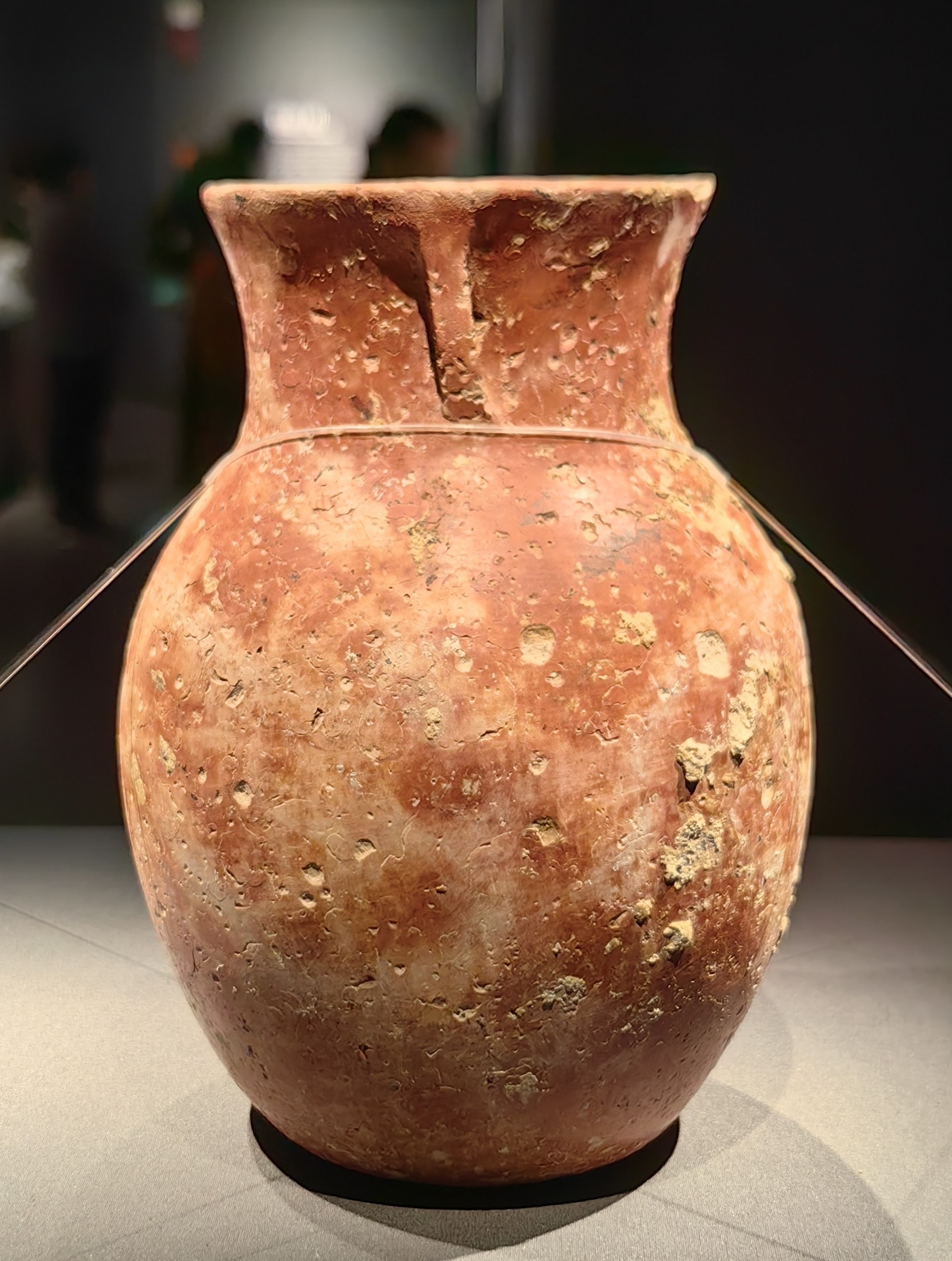

上山文化的陶片斷面上,可以清晰地觀察到胎土里羼有稻殼、稻葉、稻穗和植物莖稈。這是因為當時制作陶器的土質比較粗松,因此上山先民們在陶土中加入稻的殘余物,這樣不僅可以減輕陶器的重量,而且可以增加陶土的韌性,防止在燒制過程中開裂。這一創舉反映了上山居民高度發達的智慧。

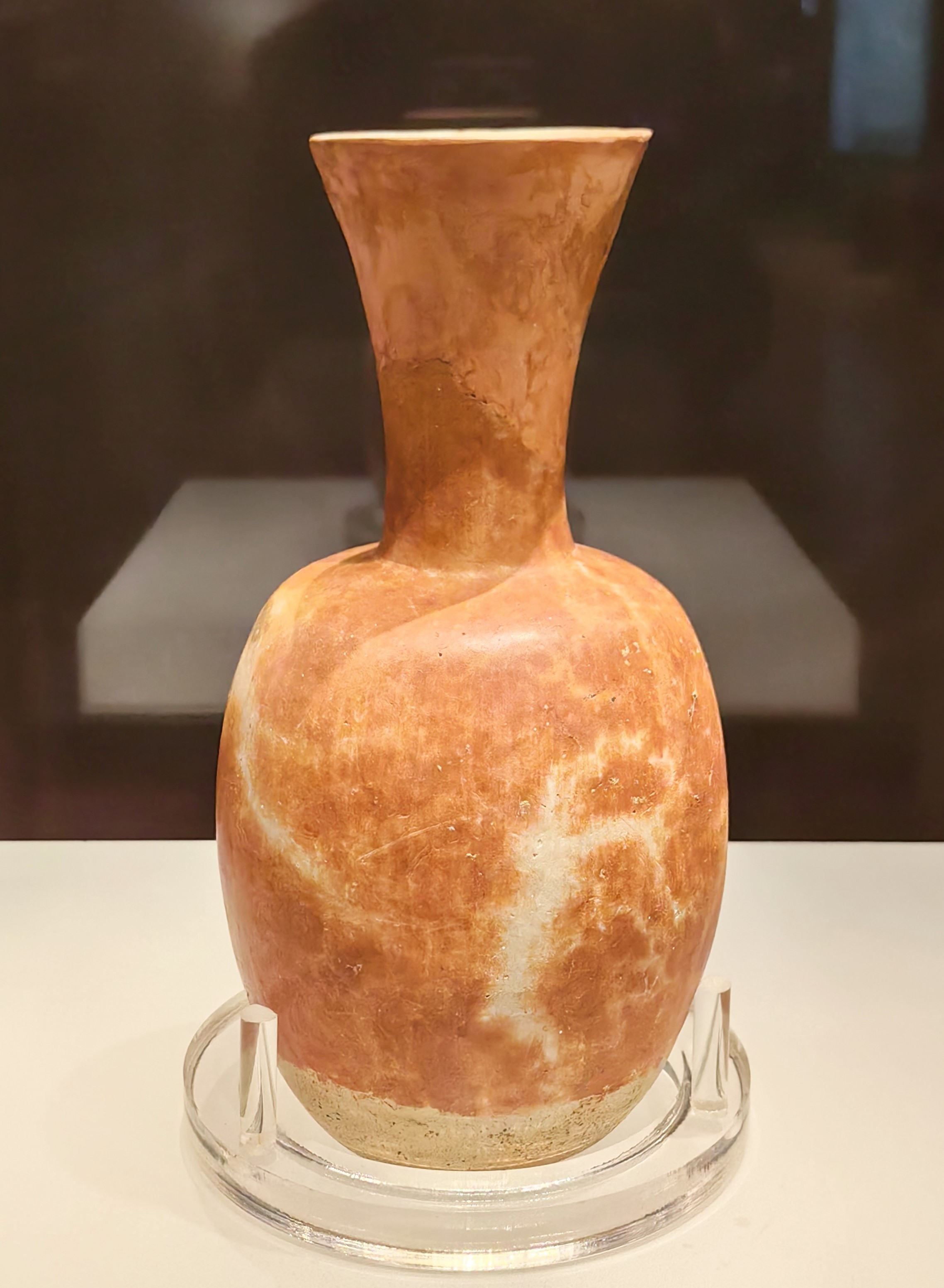

上山文化中發現了迄今為止中國最早的彩陶。彩陶孕育于上山文化獨特的紅色陶系,分為紅彩和乳白彩兩種,紅彩主要為條帶彩,裝飾于盆、罐等的口沿或肩頸位置;乳白彩施于紅色陶衣之上,主要見于壺、圈足盤和碗等器物上。彩繪的紋飾有太陽紋、短線組合紋、折齒紋和點彩等。上山文化的彩繪紋飾不僅具有明顯的裝飾作用,有的彩繪可能還具有禮儀性質。

上山文化遺址中普遍發現環壕。所謂環壕,就是環繞于聚落之外的壕溝,其作用最初是抵御洪水、猛獸,也可用于排水,后來則用于防御外族的攻擊。上山文化橋頭遺址的“環壕—中心臺地”模式十分典型,環壕深度超過2米、寬度近10米,將中心臺地和聚落區隔離起來,中心臺地邊長40米,上面有紅燒土、房址、墓葬和器物坑等各種遺跡。專家推測這個中心臺地是一個特殊的區域,可能是祭祀場所。

?

?

上山文化實證了錢塘江流域是人類稻作農業文明誕生地,在“滿天星斗”的中華史前文化中具有啟明星的地位。關于上山文化的來源尚不清晰,而關于上山文化的去向,在衢州皇朝墩遺址中,發現上山文化與跨湖橋文化的地層上下疊壓,二者的陶器也有較強的源流關系,表明跨湖橋文化是由上山文化發展而來的。

圖片 | 翟德芳

排版 | 劉慧伶

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號